中國氣象衛星的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉志則寫的 微信傳奇張小龍:一個內向孤獨的理工男,如何讓馬雲如坐針氈,改變10億人生活。 和華仁長 嚴建平 主編的 我的科學生涯都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大是文化 和上海文化出版社所出版 。

國防大學 中共軍事事務研究所 荊元宙所指導 孫維駿的 中共太空信息支援能力之研究 (2017),提出中國氣象衛星關鍵因素是什麼,來自於太空信息支援、衛星。

而第二篇論文淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士在職專班 曾復生所指導 郭俊佑的 中國發展太空科技的戰略價值 (2011),提出因為有 太空、衛星、C4ISR、太空科技、戰略的重點而找出了 中國氣象衛星的解答。

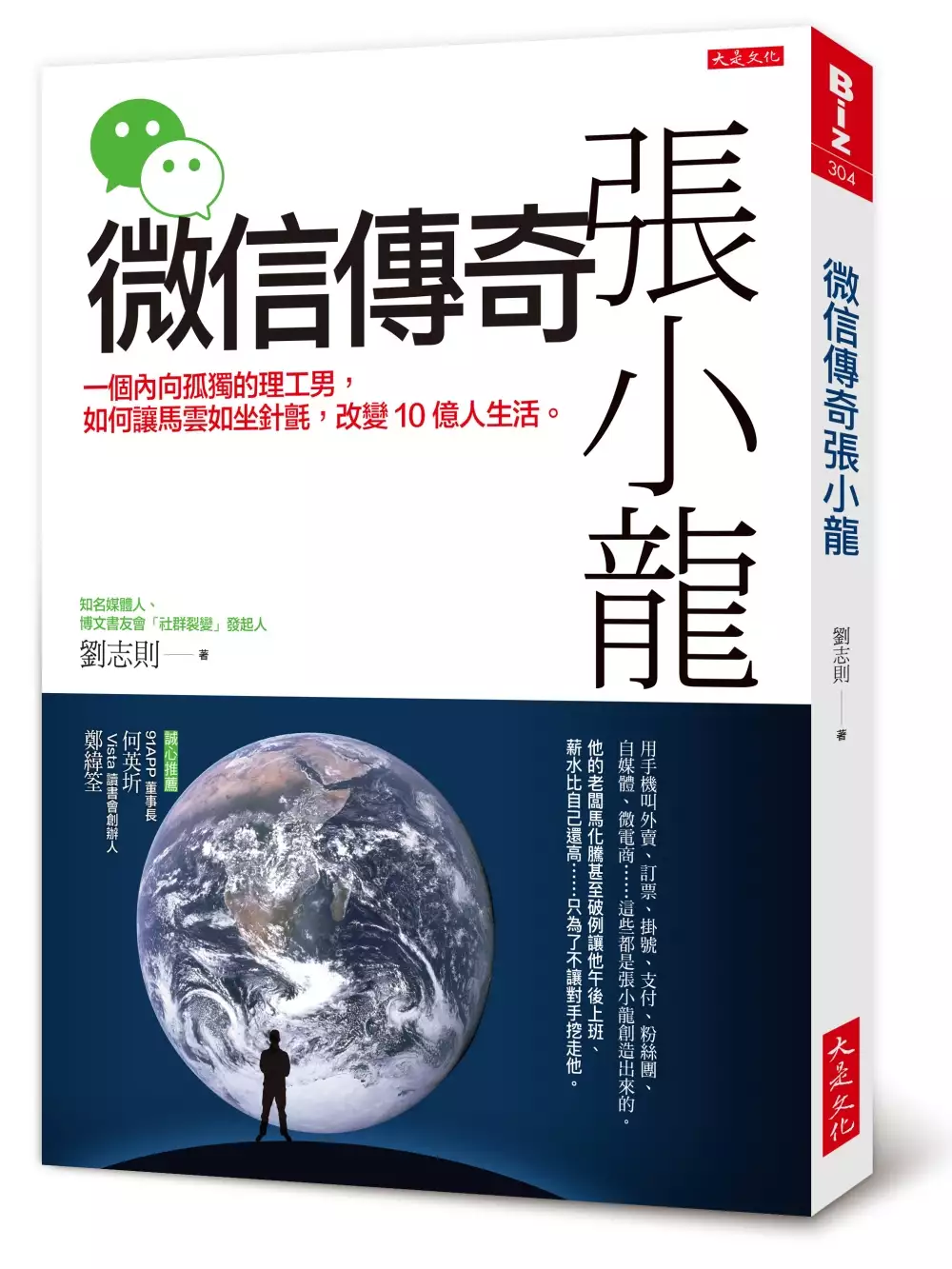

微信傳奇張小龍:一個內向孤獨的理工男,如何讓馬雲如坐針氈,改變10億人生活。

為了解決中國氣象衛星 的問題,作者劉志則 這樣論述:

一個人一生能參與一件革命性產品就足夠幸運, 他卻創造了網路世界的三個傳奇: 200萬用戶的Foxmail,一億用戶的QQ郵件,以及10億用戶的微信。 但你從來沒有聽過他的名字——張小龍。 現在的微信可以叫外賣、訂票、掛號、支付、粉絲團、自媒體、微電商…… 這些改變10億人生活方式的事情,都是他創造出來的。 張小龍是騰訊科技進階副總裁,軟體工程師出身的他, 談吐比馬雲更理想性、更文青,語氣比馬化騰更銳利。 但我們在網路上最常見到的是馬雲、馬化騰語錄, 張小龍的作風極其神祕、低調,很少出現在媒體,只在自己的網誌上默默發言。 為了他,馬化騰破例讓他午後上

班、廣州另設分部、讓他薪水比自己還高…… 一切只為了不讓馬雲挖走他。 本書作者劉志則,是媒體人、暢銷書作家,採訪過上千位社會各行業精英, 他從張小龍的大學生活寫起,描述這個內向孤獨的理工男,如何創造出微信傳奇。 ◎他開發出Foxmail,拿下200萬用戶,卻沒藉機賺到半毛錢 當時的張小龍只會寫程式,也只想寫程式,拒絕商業化(置入廣告), 光是維護網站就讓他心力交瘁、累個半死,加上任職公司倒閉,他只好賣掉。 他差一點只要價16萬人民幣就賣給小米的雷軍。 但,後來Foxmail又讓他賺進1,200萬人民幣!這中間發生了什麼事? ◎把垃圾堆裡的QQ郵件變成黃

金 因為任職公司關門,張小龍輾轉被騰訊創辦人馬化騰挖到騰訊, 重整沒人維護的QQ郵件,這一回, 張小龍成功轉型,讓QQ用戶瞬間突破1,000萬,怎麼辦到? 因為他說:「頂尖的產品經理,內心要住一個白痴級使用者。」 張小龍在內部推動「千百十」運動,翻轉了QQ,也翻轉了騰訊。 ◎微信誕生,霸主降臨——孤獨、拙於社交,讓張小龍創造出「微信」 臉書花了5年半,才讓用戶數達1億,但微信只用了433天就辦到。 張小龍堅持,微信是一種生活方式(一開始卻被團隊成員恥笑)。 他設計出「附近的人」,讓彼此陌生的男女可以馬上打招呼交朋友, 推出公眾號平臺,人人都可做自媒體,

自己發聲。 一場過年上微信搶紅包的支付功能,更讓一向臭屁的馬雲開始如坐針氈。 於是,手機不再只是連絡的工具,只要搖一搖,掃一掃, 就可以叫車、訂外賣、甚至發長輩圖,改變你我的生活方式。 本書更獨家收錄你在其他地方絕對看不到的張小龍語錄,一窺他的思維邏輯: ◎講戰略,可以忽悠同事,但無法忽悠用戶。 ◎偏執是一種純粹,需要「權力」的輔佐才能進行到底。 ◎人和猴子的區別是,人更感性,猴子更理性。 ◎沒有人喜歡開會,所以做一個取代開會的系統,是有前景的。 ◎先萬念俱灰,再蠢蠢欲動。這個次序不能反。 ◎iPhone和Android之爭,你說任何一方好,總會被另

一方攻擊。凡忠必愚。 微信的最早登入介面,圖案是兩個人,但在張小龍的堅持下,換成了一個人。 團隊成員問:「微信不是社交軟體嗎?社交是眾人之事,怎麼是一個人呢?」 張小龍說:「人很孤獨,需要溝通。」這就是他開發產品的思維所在。 各界推薦 91APP 董事長/何英圻 Vista讀書會創辦人/鄭緯筌

中國氣象衛星進入發燒排行的影片

國防部近日發布最新中共軍力報告書,外界關注共軍攻台能力。報告指出,共軍結合北斗衛星全時域定位,加上部署機、艦在台海偵蒐,已能全程掌握我方軍事動態,也具備對第一島鏈以西的區域,進行軟、硬殺電子攻擊。對此,民進黨立法院黨團呼籲朝野政黨,盡速審議國防預算,學者表示,國軍應強化遠程打擊能力。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/542679

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

中共太空信息支援能力之研究

為了解決中國氣象衛星 的問題,作者孫維駿 這樣論述:

中共軍事現代化背景下信息化是發展核心,2000年後中共積極發展衛星,不僅是數量的增加,質量亦有所提升,這顯示出中共積極提升太空信息支援的能力,以確保能「打贏信息化條件下的局部戰爭」的戰略方針。本論文採量化與質性兩個研究取向,研究目的在於增進我們對中共衛星發展的理解為出發點,將中共衛星積極發展的現象回歸到基本層次分析,將可以清楚認識中共衛星發展的趨勢,以及其背後在軍事層面的影響,用實際數據和技術層面分析,能具體對中共太空信息支援能力的認識,是本論文研究的價值。從量化層面可以觀察到中共衛星發展趨勢從2000年後開始積極發展,不僅發射衛星數量的增加,衛星的能力亦有所提升,從信息獲取、信息傳輸等層面

觀察,已具備區域型信息支援能力,雖然在境外信息傳輸即時性仍有不足,但在國內與沿海周邊具備全天時、全天候、即時的傳輸效率,是中共「打贏信息化條件下局部的戰爭」核心能力。本論文可以增進讀者對中共太空信息支援能力的認識,進而瞭解中共基於太空信息支援能力的發展,在軍事戰略、戰術等層面影響。由於衛星的發展其背後是複雜的系統工程,本論文為能夠凸顯研究題目,勢必忽略細節未納入研究中,但最大的價值在於將中共衛星發展及其相關能力進行有系統的分析與研究,使後續先進在中共衛星、信息化等層面研究時,希冀本文能提供參考價值。

我的科學生涯

為了解決中國氣象衛星 的問題,作者華仁長 嚴建平 主編 這樣論述:

本書記載的是44位老中青科學家的科學生涯。這44位院士和科學工作者,用各自獨特的視角,將他們自己的學術見解和人生體悟娓娓道來。讀者可以從中看到這些科學家們各自有著怎樣的成長歷程,他們為事業付出常人無法想象的艱辛勞動的同時,有著怎樣的喜怒哀樂。他們豐富的人生閱歷、精到的學術經驗和平實的人格風范、構成本書的精神內核,讀者當能從中得到厚重的收獲。 華仁長,長期從事科技領域的管理與領導工作。中共上海市委委員,上海市人大常委,原中國科學院上海分院黨組書記、常務副院長;現任中國科學院上海浦東科技園建設工程指揮部總指揮。 嚴建平,現為新民晚報副總編輯,高級編輯,中國作家協會會

員。曾先後獲得上海首屆韜奮新聞獎、中國新聞獎一等獎、全國優秀新聞工作者等榮譽。著有文集《夜光常滿杯》等。

中國發展太空科技的戰略價值

為了解決中國氣象衛星 的問題,作者郭俊佑 這樣論述:

中國繼美國、俄羅斯、法國及日本之後,成為第5個發射人造衛星的國家。又繼美國、俄羅斯兩國之後,成為第3個將人類送上太空的國家。顯示中國整體科技水準已向前跨越,不僅代表中國已躍身太空強國之列。本論文蒐集中國大陸、臺灣、歐美等國家學者之研究著作,並結合平面媒體報導,以及網路刊載之第一手資料,採文獻分析法、比較分析法,目的在探討中國太空科技發展的歷史,置重點於「火箭、衛星、太空船、探月」等發展面向,提出分析與見解,以探討中國發展太空科技能力所引起的作用,期能反映出中國太空科技價值評估。研究結果發現,中國太空科技之發展,以提升綜合國力、展現軍事威懾,以及躍進國際地位為最具突破性,目前中國首要突破就是建

構戰區級天基訊息系統,發展以偵察衛星與預警衛星為主,建立「陸、海、空、天、磁」五維一體攻擊鏈核心,達到指揮、管制、情報、通信結合,實現一體化聯合作戰。全球發展太空科技,形成「一極多強」局勢,中國發展太空科技,需面對三大挑戰及解決兩大問題:挑戰(一)經費;(二)人才;(三)基礎設施。解決(一)新世代運載火箭關鍵技術;(二)新型太空系統與空間站。至於未來研究方向,可著眼於:(一)中國太空科技發展之策略運用;(二)中國天軍的組建;(三)太空產業由軍轉民的發展;(四)中國領導者胡錦濤對載人太空發展要求。太空技術與空間探索,是衡量一個民族智慧、一個國家綜合國力的重要標誌,中國發展載人太空科學技術,對於中

國進一步提升國際地位,增強國家經濟實力、科技實力、國防實力和民族凝聚力,都具有重大而深遠的意義。