中國地形三階梯的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林蒼生寫的 隨便想想2.0:台灣應以其文化素養,來引領人類往前走 和SirFrancisYounghusband的 聖母峰史詩 (探險經典平裝本回歸) :一部真實還原聖母峰登山史上最壯烈的一次攻堅行動始末都 可以從中找到所需的評價。

另外網站地形也說明:2.第二階梯:高原、盆地. 3.第三階梯:平原、丘陵. 動畫中國的三級階梯. 中國的地形特徵 · 動畫. Page 11. 中國地勢三級階梯及地形剖面圖(以36°N剖面線為例) ...

這兩本書分別來自和平國際 和馬可孛羅所出版 。

中原大學 設計學博士學位學程 魏主榮所指導 陳逸聰的 鼓浪嶼近代歷史風貌住宅建築之研究—從視域融合及文化創意觀點 (2021),提出中國地形三階梯關鍵因素是什麼,來自於視域融合、文化創意、鼓浪嶼歷史風貌建築、外廊、華僑華人、住宅。

而第二篇論文國立臺北科技大學 資源工程研究所 羅偉、王泰典所指導 羅百喬的 台灣板岩帶和片岩帶交界的邊坡穩定與岩體工程特性探討 (2021),提出因為有 板岩、片岩、邊坡穩定、岩體工程特性的重點而找出了 中國地形三階梯的解答。

最後網站中國三級階梯的主要地形 - 每日頭條則補充:2018年2月14日 — 中國地形多種多樣,高原、山地、丘陵、盆地、平原這五種地形都有大面積的分布,各自呈現出不同的自然景觀。地勢分布西高東低,呈3級階梯,自西而東,逐級 ...

隨便想想2.0:台灣應以其文化素養,來引領人類往前走

為了解決中國地形三階梯 的問題,作者林蒼生 這樣論述:

深耕統一企業半世紀的林蒼生總裁, 結合商場經驗與日常隨想的人生體悟, 他呼籲:企業家應以「清富」思想為目標,引領台灣大步走向世界。 他覺得:寶島台灣,是世界能量的中心,有祥和的儒家基因,應以其特有的文化能量去影響他人,將地球變成充滿愛心的國度。 他認為:在人生的路上,若能融合自我與自然,使心靈豐盈,必然可以體會到人間佛境,獲得安然而喜悅。 現在,請您先閉上眼睛,沉澱思緒,將自己歸零,讓我們與林蒼生總裁一起隨便想想,踏上生命進化的階梯! 心安靜,世界就安靜, 心和平,世界就和平, 心不

病,世界就不病, 心歡喜,世界就充滿歡喜。 人的心,與萬物同心,與世界同心, 甚至與宇宙同心, 人是宇宙大生命中的小生命, 小生命與大生命無別。 所以,凡事要正面思考, 以正能量幫助宇宙,增進未來的美好。 專文推薦 地球禪者 洪啟嵩 統一企業集團董事長 羅智先 法藍瓷創辦人 陳立恆 各界推薦(依年齡排序) 蕭萬長、許士軍、徐小波、吳伯雄、李伸一、王志剛、林中斌、林伯豐、林明成、李棟樑、許勝雄、陳武雄、蘇慶城、林添茂、王文淵、馮寄台、陳立恆、龍應台、杜西銓、

蔡明忠、黃章富、羅智先、吳中書、洪啟嵩、呂鴻德、周正訓、黃教漳、潘思亮、黃紹綸、詹慶齡、吳志揚、陳建宏、林知延、林嵩烈 【資深主播、名人書房主持人 詹慶齡】 若非林蒼生這個名字,很難想像如此一本交揉著文史哲、佛道儒的思想隨筆竟是出自企業家之手,然而也正因這個名字表徵的社會成就,賦予了書頁間心靈圖像有血有肉的真實感。「清富觀」由他道來,任誰都想隨之朝生命的階梯拾級而上。 **本封面設計經天下雜誌出版授權同意使用|原封面設計 王廉瑛**

中國地形三階梯進入發燒排行的影片

長春祠位於台灣花蓮縣秀林鄉之太魯閣國家公園區內,距離太魯閣口2.3公里處,是為了奉祀當年闢建台八線中橫公路的施工過程中,不幸因公殉職的225位工程人員靈位。由於中橫公路工程艱钜,時有傷亡,當時的台灣省公路局為了告慰英靈,於是在1958年,擇定公路對岸的湧泉水瀑上方築祠。長春祠的建築採中國古典唐代亭台樓閣風格,並依照附近地勢嵌入山壁之間,精巧而莊嚴。清新的泉水自山壁湧出,形成一道飛瀑直瀉而下,終年不歇,形成「長春飛瀑」,為中橫公路的一處盛景。周圍具環形步道,可飽覽峽谷及曲流風光。祠後有一石梯,高380階,可通往觀音洞,而祠下方的飛瀑,是由於河水不斷的撞擊、掏挖坡腳,使邊坡呈平行的方式後退。長春祠步道從中橫公路舊道長春橋頭循階而下,沿著山壁鑿出的小徑至長春祠。步道延伸到長春祠正後方,垂直的山壁開鑿出「之」字形陡急而上的階梯,此段步道被稱為「天梯」。循天梯直上,先到達觀音洞、再經太魯閣樓和鐘樓。鐘樓是步道的最高點,登上鐘樓,居高臨下,俯瞰立霧溪曲折河道和峽谷,公路、車輛。從祠前眺望,立霧溪在此上下游作了3個超過90度的彎曲折轉,在地理學上稱為「曲流」,而長春祠就建在曲流的攻擊坡頂點上,因此剛好成為觀賞曲流地形的最佳地點。由於此地屬大理岩與石英片岩交錯出現的地質,不斷受到應力作用而形成破碎岩層,極易崩塌。1987年溪溝峭壁發生嚴重崩坍,落石擊毀祠旁涼亭,1997年後才再度整建通置及亭閣,恢復入祠參觀。目前長春祠周邊設施遭落石受損與步道部分崩塌,故處於暫時封閉管制之狀態,而靈位供奉位置變更為步道入口旁的三聖佛彌陀巖。

鼓浪嶼近代歷史風貌住宅建築之研究—從視域融合及文化創意觀點

為了解決中國地形三階梯 的問題,作者陳逸聰 這樣論述:

歷史選擇融合現代的視域,在其朝向開放與孕育未來之時,便產生了文化創意。研究住居是解釋者應用其成見,改變其成見的理解活動。本研究從視域融合及文化創意觀點,探討鼓浪嶼近代歷史風貌的住宅建築,主要研究目的如下:(1)解讀鼓浪嶼近代歷史風貌住宅建築的形成原因與空間特徵。(2)探討近代歷史過程對研究對象空間的形式發展與文化影響。(3)說明鼓浪嶼近代歷史風貌住宅建築的量體與室內規模。(4)由視域融合觀點分析獨棟與群樓、主樓與陪樓、廳堂與房間組成、走廊內外配置、角樓及廊深尺度,提出平面佈局融合理路。(5)由文化創意觀點探討住宅的門樓、立面的屋頂、山頭與檐線飾帶、外廊形式的組合、廊柱與拱形裝飾,呈現立面風貌

時尚創意。本研究採用行動研究法,透過歷史文獻、田野調查、專家訪談,對鼓浪嶼110棟近代歷史風貌的住宅建築進行研究與分析,結果發現:(1)鼓浪嶼的住宅建築歷經晚清、租界與抗日三階段。租界時期為鼓浪嶼文化視域融合過程的高峰,形成極具文化創意的華僑別墅住宅。(2)租界時期的華僑別墅住宅,在傳統閩南與外來的多元文化影響,發展出兼融當地傳統的平面佈局,另外也展現時尚摩登的立面表情。(3)住宅建築特徵是獨棟、高2-3層、座南朝北為原則。規模300至600平方公尺、室內總面積300至500平方公尺為主。形式有獨棟、群棟、主樓與陪樓。(4)平面佈局反映視域融合意義。包含獨棟群樓的宗族關係、主樓陪樓的位序情形、

廳房組合的中西合璧、內外廊道的因地制宜及尊重外來文化的角樓配置。(5)立面風貌顯示文化創造創意。涵括門樓形式的微觀揣全、山頭檐線與獨特屋頂、外廊組合的形式演繹、廊柱配置的視覺感受與文化折衷裝飾的時尚意義。最後,本研究依據研究成果提出視域融合產生文化創意及住宅空間學術研究之建議。期望本研究有助於空間領域於相關主題的瞭解、累積相關研究成果、助益近代歷史住宅建築對文化創意觀點研究之不足。

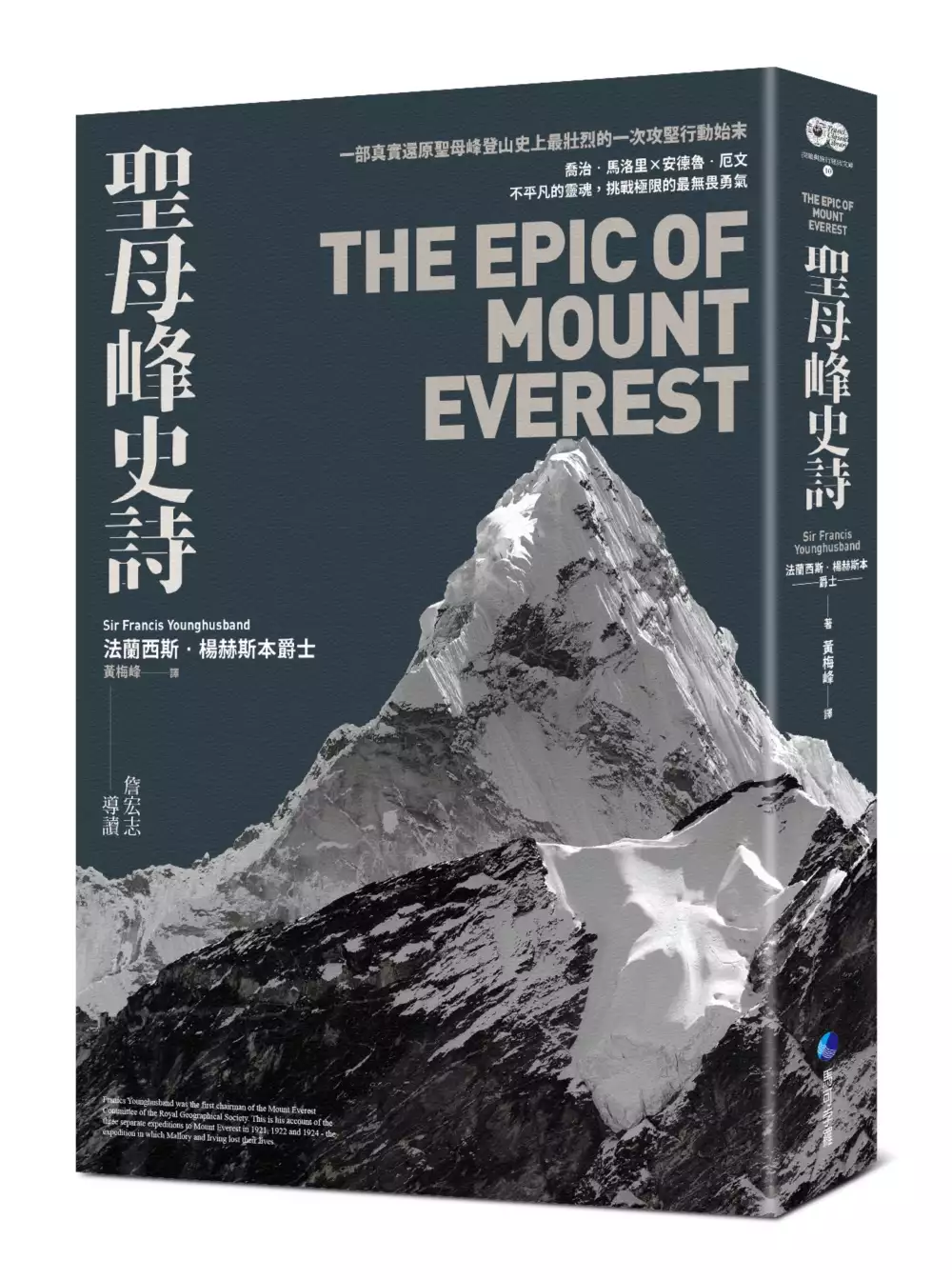

聖母峰史詩 (探險經典平裝本回歸) :一部真實還原聖母峰登山史上最壯烈的一次攻堅行動始末

為了解決中國地形三階梯 的問題,作者SirFrancisYounghusband 這樣論述:

「因為山就在那兒」 喬治‧馬洛里X安德魯‧厄文 不平凡的靈魂,挑戰極限的最無畏勇氣 真實還原聖母峰登山史上最壯烈的一次攻堅行動始末!! 在生命中,知識並非一切。 科學可能滿足了,靈魂卻不。 促成這樁事業的,是人的精神,而非科學。 精神永遠不能安息,除非它完成了自己。 ──法蘭西斯‧楊赫斯本 一九二四年六月八日,英國聖母峰探險隊隊員喬治‧馬洛里和安德魯‧厄文做最後一度嘗試登頂。從英國出發前,有人問馬洛里為何在失敗兩次後還打算登頂,他做了句有名辯辭:「因為山就在那兒」。這兩個人「最後一次被看見的時候,正矯健地往山頂 攀登」,之後他們消失了……。 直到七十五年後,一九九九年五月,馬洛里

凍得像雪花石膏般的屍體,才在聖母峰高聳入雲的斜坡上被尋獲。但他身上沒有照相機,沒有筆記,沒有任何證據可顯示他們倆是否早在紐西蘭籍登山家希拉瑞(Sir Edmund Percival Hillary, 1919-)和雪巴嚮導丹增成功攻頂前三十年,就已登上聖母峰頂,是否創下了世上首次登上世界最高峰的歷史紀錄……。 楊赫斯本這位攀登聖母峰的提倡者和慫恿者,英國皇家地理學會聖母峰委員會首屆主席,在一九二六年代表聖母峰委員會撰述此書,記述下英國在一九二一、一九二二和一九二四試圖登上聖母峰峰頂的嘗試。他以真實的角度審視整個事件的原委,完美書寫出這些登山行動整個過程的真實場景,並不偏不倚為這些英勇的功績

留下紀錄──那個時代,水土適應的極限及持久缺氧的結果,科學上所知甚少,更還沒有衛星電話、全球定位系統、直昇機、保暖雪衣,以及地圖的指引。這些不平凡的靈魂,無疑達成了早期登山探險成就的極致,也證實了人類挑戰挑戰極限的無畏勇氣。

台灣板岩帶和片岩帶交界的邊坡穩定與岩體工程特性探討

為了解決中國地形三階梯 的問題,作者羅百喬 這樣論述:

本文以台灣板岩帶和片岩帶交界鄰近有公路通過的邊坡為研究對象,利用多時期遙測影像與高精度數值地形觀察邊坡崩塌分佈型態並進行地形與水系分析,在赴現地詳細的地表地質調查與岩體工程特性評估,研析板岩與片岩代表性案例並進行場址調查。更透過地表下隧道連續開挖的資料與地表地形特徵交互比對,有助於板岩帶與片岩帶交界的邊坡穩定及大地工程等課題深入評估,也提供未來工程地質的調查與應用參考。研究成果顯示,三個研究區域在板岩帶發生的山崩數量、頻率跟規模幾乎都大於片岩帶。利用高精度數值地形坡度圖可看出,板岩區域的山脊較圓滑,片岩區域相對較尖銳。以逆斷層形式接觸的岩性交界帶,在地表可觀察到與斷層延伸方向平行的蝕溝發育;

而以不整合接觸的岩性交界帶是否有蝕溝發育則與坡面相交的方向有關。岩體工程特性方面,板岩帶與片岩帶交界以不整合或逆斷層接觸之岩體Q值皆低於兩側圍岩,其岩體破碎,差異為剪裂帶寬度,以不整合接觸Q值評分因子中以RQD及Jr差異較明顯;逆斷層接觸以RQD及Ja差異較明顯。褶皺和斷層影響岩體特性變化的程度比板岩帶和片岩帶內岩性組合的差異還大。變質砂岩與板岩互層的比例差異也影響岩體特性。片岩層中不連續面組之持續性不佳或呈波浪狀,破壞面多沿葉理面,或與片岩內波長為公分等級的褶皺組合,呈現階梯式開裂。研究區域內三個板岩帶與片岩帶接觸型式與區域構造延伸皆有差異,所以要探討板岩帶與片岩帶交界鄰近邊坡的穩定與岩體工

程特性需要細部分區探討。而南部橫貫公路在交界帶鄰近有區域褶皺出露,在中視尺度褶皺軸部斷層、層間剪裂、密集裂隙等調適構造則造成岩體破碎,易成為岩屑崩滑、落石的發生源。

想知道中國地形三階梯更多一定要看下面主題

中國地形三階梯的網路口碑排行榜

-

#1.八上第二課題本.doc

附圖為中國地勢三級階梯圖,下列關於中國三級階梯的地形特色之敘述,何者正確? (A)大興安嶺、太行山、巫山為第二級階梯與第三級階梯的分界(B)丙為地勢最低的第三級 ... 於 ntss.fsjh.ilc.edu.tw -

#2.中國三大階梯地形裡各包括哪些城市

中國 三大階梯地形裡各包括哪些城市,1樓大神1 階梯都包括了那些省市地形整理中第一階梯省市主要包括自治區和青海省,甘肅四川小部分地形青藏高原崑崙 ... 於 www.doknow.pub -

#3.地形

2.第二階梯:高原、盆地. 3.第三階梯:平原、丘陵. 動畫中國的三級階梯. 中國的地形特徵 · 動畫. Page 11. 中國地勢三級階梯及地形剖面圖(以36°N剖面線為例) ... 於 jhgeo8.files.wordpress.com -

#4.中國三級階梯的主要地形 - 每日頭條

2018年2月14日 — 中國地形多種多樣,高原、山地、丘陵、盆地、平原這五種地形都有大面積的分布,各自呈現出不同的自然景觀。地勢分布西高東低,呈3級階梯,自西而東,逐級 ... 於 kknews.cc -

#5.中國地形地勢西高東低,呈階梯狀分布 - 華人百科

除上述三大基本特征外,從構造上來看,中國的地形特征還可以概括為4個方面,即:三道緯向山帶,三條瀕太平洋山嶺,兩個走向的大型窪地,一大弧形山脈。 所謂三道緯向山帶, ... 於 www.itsfun.com.tw -

#6.什麼是第一級階梯,第二級階梯,啥意思

什麼是第一級階梯,第二級階梯,啥意思,1樓匿名使用者根據中國的地形高bai低走勢中國du的土地分為三個階梯zhi 其中第一階梯就是青藏dao高寒區為中回國 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#7.中國地形三階梯

中国三级阶梯示意图.缺少字詞: gl= tw。 中國地形- 翰林雲端學院。 第三級階梯:1000m以下的平原-東北、華北、長江中下游平原、珠江三角洲;丘陵-嶺南丘陵、東南丘陵。 於 traveltagtw.com -

#8.地理常識知道點 - Google 圖書結果

一、中國地理簡介中國地勢中國地勢西高東低,山地、高原和丘陵約占陸地面積的67%,盆地和平原約 ... 平均海拔4000 米以上,號稱「世界屋脊」,構成了中國地形的第一階梯。 於 books.google.com.tw -

#9.每題2分,共100 分) 1.( )如果不考慮地勢高低,大致可依緯度將 ...

中國地形 複雜,沿大興安嶺、太行山和巫山一線以東,主要為下列哪兩類地形? (A)高. 原、平原(B)丘陵、平原(C)山地、盆地(D)高原、山地。 28.( )中國地勢呈三級階梯狀, ... 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#10.中國地形對交通的影響有哪些,地形對氣候有哪些影響?

3.地勢西高東低呈階梯狀分佈地勢是地表高低起伏的總趨勢。中國地勢西高東低,大致呈階梯狀分佈。 地勢的第一級階梯是青藏高原,平均海拔 ... 於 www.diklearn.com -

#11.國二第三冊L2中國地理補充資料~第二課中國地形重點整理

國二地理中國地形- 1地形涵蓋山地、高原、丘陵、平原和盆地.2山地與高原所占的面積比例近60%.1生態景觀與資源豐富、生活文化 ... 右圖為中國三級地形階梯分布示意圖。 於 info.todohealth.com -

#12.中國地形地貌

我國地形復雜多樣,平原、高原、山地、丘陵、盆地五種地形齊備,山區面積廣大,約占全國面積的2/3;地勢西高東低,大致呈三階梯狀分布。西南部的青藏高原,平均海拔 ... 於 www.aquarhead.me -

#13.中國地形 - 求真百科

同時在三大階梯的變換處,河流形成巨大落差,蘊藏着豐富的水能資源,我國一些大型水電站多建在這裡。 如果通過北緯32°線,自西向東作一幅中國地形剖面圖, ... 於 www.factpedia.org -

#14.水域世界 - 第 43 頁 - Google 圖書結果

中國地形 的三級階梯及主要峽谷分佈示意圖中國地勢從西向東傾斜,形成三個明顯的階梯結構,控制了河流的流向和峽谷的形成。青藏高原平均海拔 4,500 米,是最高的第三階梯。 於 books.google.com.tw -

#15.中國地形三階梯-在PTT/MOBILE01/Dcard上的體驗開箱推薦

中國地形三階梯 討論推薦,在PTT/MOBILE01/Dcard體驗分享,找中國地形填圖,中國地形圖空白,中國地形圖山脈在Instagram影片與照片(Facebook/Youtube)熱門討論內容就來最 ... 於 hotel.gotokeyword.com -

#16.第三冊第二章中國地形 - Quizlet

中國 面積最大的石灰岩地形. 東北-西南 ... 中國五大地形中,比例最高的地形. 西高東低 ... 中國地勢第二級階梯主要以_______、_______兩種地形為主。 雲貴高原. 於 quizlet.com -

#17.下圖是中國地勢階梯狀分佈示意圖沿36N讀圖回答 - 極客派

(copy1)a是第一階梯,b是第二階梯,c是第三階梯;. (2)a階梯的主要地形區名稱是青藏高原. 於 www.jipai.cc -

#18.高原不是都分布在二三級階梯上嗎?19題黃土高原因為有風力堆積

有左至有為123階梯相對高度的意思是高低差很大,並不單指很高,會造成高低落差大的 ... 中國地形可分為三級階梯,圖中的四大高原主要分布在哪幾級階梯? 於 www.clearnotebooks.com -

#19.中國地勢三級階梯的範圍分別是什麼中國地形的三大階梯 - 秀美範

中國地勢三級階梯的範圍分別是什麼中國地形的三大階梯內容:1、中國第一階梯:盆地:柴達木盆地;高原:青藏高原,位於崑崙山、祁連山之南、橫斷山脈 ... 於 xiumeifan.com -

#20.下列為中國地形的三級階梯,請將其各別所面臨的主要環境資源 ...

(二)、下列為中國地形的三級階梯,請將其各別所面臨的主要環境資源問題,配對至正確地區:(A)第一級階梯(B)第二級階梯(C)第三級階梯【題組】5. 黃土高原水土流失. 於 www.tikutang.com -

#21.三階地形地質家從青藏找中國- 話題觀察 - 中時新聞網

當時,印度板塊與歐亞板塊相撞,撞擊速度非常快,能量極大,造成了青藏高原的隆升,形成了中國三級階梯式的地形。如果沒有青藏高原,就不會有西北 ... 於 www.chinatimes.com -

#22.中国地形的三大阶梯(地理学名词) - 搜狗百科

中国地形 的三大阶梯 ... 我国西部海拔高,东部海拔低,如图突出反映了我国地势西高东低。我国陆地地势可划分为中国第一级阶梯、中国第二级阶梯与中国第三级阶梯共三级阶梯。 於 baike.sogou.com -

#23.中國地形三階梯影響、中國地勢圖 - 房產建案資訊懶人包

由于疆域的宽广和地理的大跨度,中国几乎囊括了所有地形,包括山地、高原、丘陵、盆地、平原和沙漠等。中国地势西高东低,呈三级阶梯分布,自西而东,逐级下降;平原 ... 於 homesale.reviewiki.com -

#24.中國地理/中國地形- 維基教科書,自由的教學讀本 - Wikibooks

中國地形 複雜多樣。地勢西高東低,成三級階梯。 中國的衛星地圖. 主要地形 ... 於 zh.wikibooks.org -

#25.廖芳櫻老師編輯一、中國地形特徵二、地形與人類活動.

18 一、中國地形特徵2.地勢西高東低,呈三階梯狀 第一階 主體﹕青藏高原 地形成因①板塊擠壓 高聳山地②斷層作用 盆地、湖泊 影響: 地勢高且地形崎嶇 ... 於 slidesplayer.com -

#26.大河為什麼向東流?揭秘中國地勢西高東低的形成原因

據國家測繪地理信息局網站報道,中國地勢西高東低,呈階梯狀分布,可劃分為三大階梯:第一階梯的平均海拔在4000米以上,主要包括青藏高原,以昆侖 ... 於 kpzg.people.com.cn -

#27.二年級社會領域——地理教學活動設計

中國的沙岸與岩岸分布。 3.海岸與人類活動。 4.地形對交通發展的影響。 學 習 目 標. ○認知目標. 1.說出中國地形的整體地勢. 2.認識中國地形的三級階梯. 3. 於 www.945enet.com.tw -

#28.中國地形的三大階梯 - 中文百科全書

中文名:中國地形的三大階梯; 外文名:The three steps of China's terrain; 類別:地理學名詞; 第一級階梯:青藏高原,海拔四千米以上; 第二級階梯:我國主要盆地, ... 於 www.newton.com.tw -

#29.國二第三冊L2中國地理補充資料~中國地形 - 地理教室,無國界

1. 第一級階梯. 青藏高原上,除了有因斷層陷落而形成的斷層湖,還有許多因冰河侵蝕所造成的冰蝕湖。 · 2. 第二級階梯. 高原 · 3. 第三級階梯. (1) 地形主體 ... 於 lovegeo.blogspot.com -

#30.單元目標

第二章地形. 單元目標, 具體目標. 認知目標:. 1.認識中國的地形特徵. 2.瞭解中國的五大地形分布及影響. 3.認識中國地勢的三級階梯. 4.瞭解地形與人類活動的關係. 於 163.20.146.11 -

#31.中國地形的基本特徵- 頭條匯

1.西高東低,呈三級階梯狀分布(見圖3-15)(1)第一級階梯青藏高原平均海拔在4000米以上,是世界最大的高原之一,也是中國地形上最高一級的階梯。它雄踞西南, ... 於 min.news -

#32.圖解中國國情手冊 (第三版) - 第 11 頁 - Google 圖書結果

大興安嶺—太行山—巫山—武陵山—雪山—線以東至海岸線多為平原和丘陵,是第三階梯。 ... 因為受到印度板塊和歐亞板塊的撞擊,青藏高原不斷隆起,構成了中國地形的第一階梯。 於 books.google.com.tw -

#33.中國地理之旅

明白中國地理的主要特質2. 培養學生欣賞祖國美麗山河的情懷. Tags. 三個階梯吐魯番盆地喜瑪拉雅山塔克拉瑪干沙漠塔里木盆地平原區+ 11 more. 於 emm.edcity.hk -

#34.三大階梯,讀懂中國地勢! - 壹讀

青藏高原東西長約2800千米,南北寬約300~1500千米,總面積約250萬平方千米,地形上可分為藏北高原、藏南谷地、柴達木盆地、祁連山地、青海高原和川藏高山 ... 於 read01.com -

#35.中國的地形Chinese Geography - Lily Tai / AP Chinese

另外,中國的地勢西高東低,呈三階梯:山地、高原集中在西部,使得中國地形呈現『西高東低』、『面向海洋』的地勢特點。 中國的大河是由西向東流(注入太平洋),這個地理 ... 於 sites.google.com -

#36.【地理视野】三大阶梯,读懂中国地势! - 新闻

中国 第三级阶梯位于我国东部。包含东北平原、华北平原、长江中下游平原、辽东丘陵、山东丘陵、东南丘陵六部分。 东北平原或称 ... 於 new.qq.com -

#37.中國地形具有什麼特點,中國地形地勢的主要特點是什麼?

自西向東構成了三個落差顯著的階梯。第一階梯是青藏高原;第二階梯是從青藏高原往東往北;第三階梯則是北起大興安嶺、中經太行山,南至巫山一線以東及雲貴 ... 於 www.stdans.com -

#38.千燈湖一號|400M 極簡大平層,勾勒生活溫度 - 熱訊網

項目地址|中國佛山 ... 《最美民宿》三部曲|中國100家經典民宿合集 ... 考慮了其通風采光、保溫隔熱各方面的性能,建築的體量上沿著地形關係呈階梯 ... 於 iinews.today -

#39.中國地形的三大階梯分界 - 資訊咖

我國地勢西部海拔高,東部海拔低,地勢呈三級階梯狀逐級下降,地勢可劃分為中國第一級階梯、中國第二級階梯與中國第三級階梯共三級階梯。我國地形複雜 ... 於 inf.news -

#40.第二章 - Loxa 教育網

( )圖二為中國境內某地形區的地形剖面圖,由圖中資料判斷,大興安嶺以西的地形區應為何? ... ( )位於中國地勢的第二、三級階梯分界線上,且是黃土高原與華北平原的界山, ... 於 sf1.loxa.edu.tw -

#41.地形 - 中國政府網

地勢的第三級階梯上分佈著廣闊的平原,間有丘陵和低山,海拔多在500米以下。 如果通過北緯32°線,自西向東作一幅中國地形剖面圖,從西部的大高原,到中部的盆地, ... 於 big5.www.gov.cn -

#42.我國地勢三級階梯如何劃分的,各包括哪些省區?

中國地形 圖這表明我國西部是以山地、高原和盆地爲主的,而東部則以平原和丘陵爲主,地勢總的特徵是西部高、東部低,呈三級階梯狀。第一級階梯平均海拔 ... 於 ppfocus.com -

#43.中國地勢第一階梯與第二階梯的分界線第二階梯還有與第三階梯的

第二階梯上的地形:內蒙古高原、黃土高原、雲貴高原、準噶爾盆地、塔里木盆地、四川盆地。第三階梯上的地形:. 東北平原、 ... 於 www.knowmore.cc -

#44.原创如果我国的第三级阶梯全都是平原地形,那会带来什么影响?

根据形态特征,陆地地形通常可以分为五大类,分别是平原、丘陵、山地、高原和盆地,世界上不同的大洲、不同的区域、不同的 ... 中国三级阶梯示意图. 於 www.sohu.com -

#45.健康網》長者每6人就有1人曾發生跌倒! 國健署教預防3部曲

4 天前 — 因此國健署也分享防跌3部曲,降低長者跌倒風險。 ... 樓梯要裝欄杆及防滑扶手:樓梯坡度要適中,階梯面要寬闊,階高不能太高,且與階梯面顏色應呈 ... 於 health.ltn.com.tw -

#46.中国地形的三大阶梯- 快懂百科

我国西部海拔高,东部海拔低,如图突出反映了我国地势西高东低。我国陆地地势可划分为中国第一级阶梯、中国第二级阶梯与中国第三级阶梯共三级阶梯。阶梯状分布的特点, ... 於 www.baike.com -

#47.地形 - 香港中聯辦手機版

地形 · 1.山脈. 山地延伸成脈狀即為山脈。 · 2.高原. 中國有四大高原,它們集中分布在地勢第一、二級階梯上。 · 3.盆地. 中國有四大盆地,它們多分布在地勢的 ... 於 big5.locpg.hk -

#48.中國遷都論 - 第 255 頁 - Google 圖書結果

這一地域還緊鄰中國三條重要的地理界線:從黑龍江璦琿(今黑河市)至雲南騰沖的“胡煥庸線”與漢水流域交接;中國地形地勢上從第二級階梯向第三級階梯過渡的“大興安嶺― ... 於 books.google.com.tw -

#49.中國山脈丘陵級階梯山地氣候板塊辽河- Google Search

高中地理——每日講1題(山脈分布、三大階梯、山地植被分布) - 每日頭條. kknews.cc ... 如何更好學習中國地勢三大階梯丨地圖重繪- 每日頭條 ... 認識中國的主要地形3 . 於 bing.clbug.com -

#50.中國地勢三級階梯的範圍分別是什麼中國地形的三大階梯

中國地勢三級階梯的範圍分別是什麼中國地形的三大階梯欣賞:1、中國第一階梯:盆地:柴達木盆地;高原:青藏高原,位於崑崙山、祁連山之南、橫斷山脈 ... 於 shimaoguan.com -

#51.第一單元中國地理總論(一)中國地形

(3)地形複雜. ①五大地形:高原、山地、盆地、平原、丘陵。 ②高度相差懸殊:聖母峰—8,848m;吐魯番窪地—-283m。 (4)山地、高原面積廣大。 於 www.kut.com.tw -

#52.中國地形三大階梯模型DIY科技製作初中國一創意材料包地理地貌

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購中國地形三大階梯模型DIY科技製作初中國一創意材料包地理地貌,該商品由巧手寶科學店鋪提供,有問題可以直接諮詢商家. 於 world.taobao.com -

#53.第一次定期考查地理

圖(三) 圖(四). 圖(四)為中國某高原的地形剖面圖。 ... 圖(五)為中國地形面積比例圖。 ... (A)中國三級階梯(B)中國三大經濟帶(C)中國三大區域(D)中國三大氣候區。 於 www.grjh.ntpc.edu.tw -

#54.中國地形的三大階梯_百度百科

中文名. 中國地形的三大階梯 · 外文名. The three steps of China's terrain · 類別. 地理學名詞 · 第一級階梯. 青藏高原,海拔四千米以上 · 第二級階梯. 我國主要盆地,海拔1- ... 於 baike.baidu.hk -

#55.中國的地形具有什麼特點? - GetIt01

2、第二階梯包括雲貴高原、塔里木盆地、准葛爾盆地、黃土高原等,海拔高度比第一階梯相對較低,地形起伏相對小一些。 3、第三階梯主要包括中部平原和東部沿海地區, ... 於 www.getit01.com -

#56.導遊基礎知識 - 第 42 頁 - Google 圖書結果

如果通過北緯 32 °線,自西向東作一幅中國地形剖面圖,從西部的大高原,到中部的盆地,再到東部平原,西高東低,呈階梯狀逐級下降的地勢特點十分明顯。從中國陸地的第三級 ... 於 books.google.com.tw -

#57.中國地形圖詳細講解? - 劇多

中國 地勢的三級階梯分別是:第一級階梯青藏高原,青藏高原是世界屋脊,平均海拔在4000米以上,包括青藏高原和柴達木盆地兩大地形單元。 於 www.juduo.cc -

#58.地理2-1 Quiz

Question 3. SURVEY. 120 seconds. Q. 中國地勢階梯中,何者受到印澳板塊的影響較大,因此形成其主要地形分布特色? answer choices. 第一級階梯. 第二級階梯. 於 quizizz.com -

#59.第二階梯與第三階梯的分界線是哪個山 - 貝塔百科網

中國地形 分**階梯自西向東由有高到低依次排列從大陸向海洋大陸架延伸。 第一、第二階梯以崑崙山脈—阿爾金山脈 ... 於 www.beterdik.com -

#60.中國地理- 維基百科,自由的百科全書

由於疆域的寬廣和地理的大跨度,中國幾乎囊括了所有地形,包括山地、高原、丘陵、盆地、平原和沙漠等。中國地勢西高東低,呈三級階梯分布,自西而東,逐級下降;平原 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#61.學習充電站-【地理】到底要怎麼分辨中國的地形三級階梯?

Q:到底要怎麼分辨中國的地形三級階梯? A:中國的地勢西高東低, ... 地形. 山地、高原為主. 高原、盆地為主. 平原、丘陵為主. 高度. 平均4,000公尺. 平均1,000~2,000. 於 www.chiding.com.tw -

#62.中外旅遊休閒自然地理 - Google 圖書結果

這一帶在上三疊紀時上升成陸並發生褶皺運動,形成系列東北–西南走向的構造地貌(即新 ... 湘西丘陵位於江南丘陵西部,其中武陵山、雪峰山是中國地形二、三階梯分界線構成, ... 於 books.google.com.tw -

#63.中國地形特徵

山地、高原集中在西部,使得中國地形呈現『西高東低』、『面向海洋』的地勢特點。 ... 第三階梯, 丘陵盆地, 1000公尺以下, 東北平原、華北平原、長江中下游平原、珠江 ... 於 www.tlsh.tp.edu.tw -

#64.沿著水金九的山海小徑走進東北角山城的掏金歲月 - 蕃新聞

金瓜石神社就位在黃金博物館上方,沿著階梯往上走便會到達,若繼續向上走 ... 早年,金瓜石礦區為了因應地形運送礦產及物資,設置各種運輸工具,包括 ... 於 n.yam.com -

#65.什麼是第一階梯,第二階梯,第三階梯 - 知識的邊界

1、中國第一級階梯,位於我國西部,含青藏高原與柴達木盆地兩部分,位於崑崙山、祁連山之南、橫斷山脈以西,喜馬拉雅山以北,平均海拔4000米以上。 於 www.bigknow.cc -

#66.分析大陸地形,簡述中國地形特點,並分析其利弊 - 櫻桃知識

中國地形 呈現東低西高的特點,呈三級階梯狀分佈. 第一階梯,是大興安嶺、太行山、四川、貴州以東的地區。這一地區地形以平原、丘陵為主。 於 www.cherryknow.com -

#67.(D)人口多寡。 (4.附圖為四個國家的國界及資源分布圖。下列哪兩

中國地形 呈現西高東低的趨勢(D) 中國主要河川. 大多由西向東流, ... 中國地勢依高度的差異可以分為三級階梯。下. 海岸景觀? ... 附圖中的0、2、3應是中國哪三個地形區? 於 jweb.kl.edu.tw -

#68.坦尚尼亞的現狀你知道多少?坦尚尼亞冷知識快來Get吧

3.坦尚尼亞國旗呈長方形,長與寬之比為3:2。旗面由綠、藍、黑、黃四色構成,綠色代表土地,還象徵對 ... 坦尚尼亞全境地形西北高,東南低,呈階梯狀。 於 freestandardslist.com -

#69.中國地理

由於疆域的寬廣和地理的大跨度,中國幾乎囊括了所有地形,包括山地、高原、丘陵、盆地、平原和沙漠等。中國地勢西高東低,呈三級階梯分布,自西而東,逐級 ... 於 www.wikiwand.com -

#70.中國地形階梯

... 中国地势西高东低,大致呈三级阶梯状分布地势的第一级阶梯是青藏高原,平均海拔 ...缺少字詞: gl= tw。 中國地理- 維基百科,自由的百科全書。 由於疆域的寬廣和地理 ... 於 invest.financetagtw.com -

#71.中國歷史地理十五講 - 第 308 頁 - Google 圖書結果

太行山為中國地形二級階梯與三級階梯的分界,越過太行山即進入山西高原與蒙古高原,海拔高度一般在 500—700 米。源於山西高原的河流穿過太行山各個谷口流向華北平原, ... 於 books.google.com.tw -

#72.中国三大阶梯地形里各包括哪些城市 - 360Doc

三级阶梯都包括了那些省市、地形(整理中)第一阶梯省市:主要包括西藏自治区和青海省,甘肃、四川小部分地形:青藏高原、昆仑山脉、阿尔金山脉、 ... 於 www.360doc.com -

#73.地形

中国地形 复杂多样,既有巍峨高耸的大山,也有大小不等的盆地;既有起伏不平的高原、丘陵,也有坦荡肥沃的平原。 从高空俯瞰中国大地,地势像四级阶梯,自西向东,逐级 ... 於 www.fmprc.gov.cn -

#74.乙- 甲 - 立人高中

住在上海(約東經120°)的小羅在12 月3日晚間10點,打電話給住在倫敦(0°)的朋友小峰。 ... 中國地形複雜,由附圖(一)可知高度的差異可分成三級階梯,每個階梯間都有陡直的 ... 於 www.lzsh.tc.edu.tw -

#75.中國地勢和地形有哪些? - 菩提問答

中國 的地勢西高東低,呈階梯狀分佈,有高原、山地、平原、丘陵和盆地五大地形區。 ... 二、三階梯分界線:大興安嶺—太行山—巫山—雪峰山1000m-2000m. 於 www.puti.cool -

#76.中國地理發展優缺點

我國地形復雜多樣,平原、高原、山地、丘陵。盆地五種地形齊備,山區版面積廣大權,約佔全國面積的2/3;地勢西高東低,大致呈三階梯狀分布。 於 www.enggeo.org -

#77.事。 - 嘉義市政府教育處

(A)第一級階梯(B)第二級階梯(C) 第三級階梯(D) 第四級階梯. 15.「桂林山水甲天下,陽朔山水甲桂林」來描述中國某自治區內秀麗的石灰岩地形。其. 地形大多位於高溫多雨之 ... 於 cur.psjh.cy.edu.tw -

#78.考試範圍 - 自強國中

( )3. 中國古代有張騫往西域打通古代著名的「絲路」,也有鄭和下西洋至非洲沿海附近使中國聲威遠播。請問: ... 國土面積廣大,資源豐富(D 地形複雜,多高原和山地. 於 www.tcjh.tyc.edu.tw -

#79.中国地势跌宕起伏,三级阶梯是如何形成的?你在第几级阶梯?

中国 山地面积约占国土面积65%,地势变化跌宕起伏,非常激烈。地势从西到东,像下楼梯一样,呈三级 阶梯 状逐级下降,最终通往东部大海。 於 www.bilibili.com -

#80.從地形角度分析抗日戰爭戰略相持階段形成的必然性 - iFuun

大興安嶺—太行山—巫山—雪峰山為中國地勢第二階梯與第三階梯分界線。 中國地形多樣,山區①分布廣泛,約佔全國面積的2/3。由於地勢原因,中國境內主要河流( ... 於 www.ifuun.com -

#81.第二課地形與氣候

中國地形 高低的分界在大興安嶺沿_______到雲貴高原東緣的連線,以東多_______. 和平原地形,以西多高山、______和_______地形. 3.中國地勢三階梯 : ... 於 163.21.52.5 -

#82.中国地势三级阶梯,你在哪一阶梯? - 知乎专栏

我国地形复杂多样,既有广阔的平原和低缓的丘陵,也有雄伟的高原和起伏的山地,还有中间低四周高的盆地。纵横交织的山脉构成我国地形的骨架,山脉和山脉之 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#83.單選題

單選題:1~10 題,每題2.5分;11~35 題,每題3分. (3). 01. 中國位置面海背陸。請問是面向哪個「海」?與背( )12.下列對於中國「第一級階梯」地形區的敘述,何. 者正確? 於 exam.naer.edu.tw -

#84.中國地形的第三階梯,直觀看中國東部平原和丘陵的分布

跨過第二階梯東緣的大興安嶺、太行山、巫山和雪峰山,向東直達太平洋沿岸是第三階梯。 中國地形的第三階梯,直觀看中國 ... 於 twgreatdaily.com -

#85.上海的解藥, 藏在141號 - 中國熱點

我在上海長住過三個地點,長寧區法華鎮路、普陀區真北路、浦東新區浦東大道,相應的,辦公室也分別在幾個不遠之處。在每個地方,我都習慣於去挖掘周圍的「小歷史」, ... 於 chinahot.org -

#86.三級階梯- 翰林雲端學院

第二級與第三級階梯間的分界山脈,由北至南依序為:大興安嶺→太行山→巫山→雲貴高原東緣(雲峰山)。 下圖為:中國地勢三級階梯示意圖。 於 www.ehanlin.com.tw -

#87.30.附圖五為中國地勢三級階梯圖,下列關於中國地形特色之 ...

(B)丙為地勢最低的第三級階梯,中國的四大盆地皆位於此處 (C)乙為地勢次高的第二級階梯,高原和丘陵為其地形主體 (D)甲為地勢最高的第一級階梯,中國的四大高原皆位於 ... 於 yamol.tw -

#88.中國的三大地型階梯.pdf

3. 盆地. • 被羣山圍繞、四周高而中間低的地面。 • 四川盆地內有平原、丘陵和低山。河流眾多,因. 開闢許多梯田,農業發達,有「天府之國」之稱。 中國的主要地形有 ... 於 www.flp.edu.hk -

#89.中國地形的三大階梯:我國西部海拔高 - 中文百科知識

我國西部海拔高,東部海拔低,如圖突出反映了我國地勢西高東低。我國陸地地勢可劃分為三級階梯。 階梯狀分布的特點,使我國大多數河流流向為自西向東。 於 www.easyatm.com.tw