中國人的祖先聖經的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳媛媛寫的 思辨是我們的義務:那些瑞典老師教我的事【新公民素養暢銷口碑版】 和PaulG.Hiebert的 宣教案例研究:當宣教遇上信仰與文化衝突時的抉擇都 可以從中找到所需的評價。

另外網站但爲何他說迦南應作奴僕? 這些咒詛是否奴隸制度的開始呢 ...也說明:迦南是巴勒斯坦地迦南人的祖先;而古實和弗的後裔則可能是衣索比亞及非洲的 ... 在聖經裏,希伯來文ebeb 解作「奴隸」的意思,似乎最早可見於記載挪亞咒詛的這一次。

這兩本書分別來自奇光出版 和橄欖所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系 林素英所指導 陳姝伃的 三《禮》婦女四學意義析論——結合心理學之文化解析 (2021),提出中國人的祖先聖經關鍵因素是什麼,來自於三禮、婦學、婦德、婦言、婦容、婦功。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 藝術創作理論研究所博士班 高千惠、蕭瓊瑞所指導 郭家勳的 臺灣當代超驗藝術的地域性生產 (2020),提出因為有 超驗藝術、超驗美學、民族主義、後殖民主義、神話真空、返魅、想像共同體的重點而找出了 中國人的祖先聖經的解答。

最後網站4013 節,結,解- 中國教會與祖先崇拜 - 榮主書房則補充:作者: 陳美幸 出版社: 大光 出版時間:1993 160 頁 二千多年來祖先崇拜是中國家庭 ... 進而站在聖經立場和祖先崇拜對話,以期澄清一些觀念,並從聖經中提出中國人一直 ...

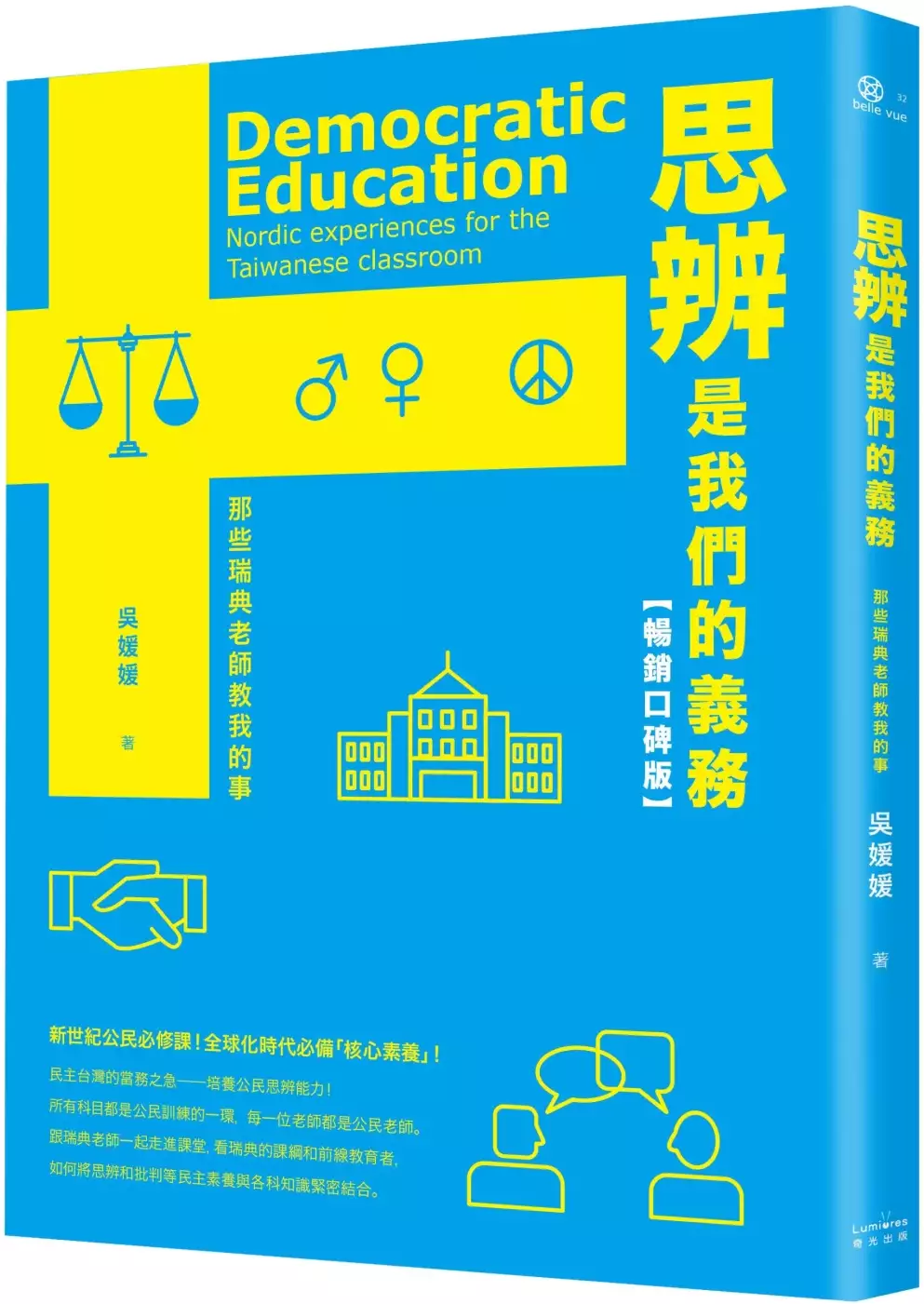

思辨是我們的義務:那些瑞典老師教我的事【新公民素養暢銷口碑版】

為了解決中國人的祖先聖經 的問題,作者吳媛媛 這樣論述:

新世紀公民必修課!全球化時代必備「核心素養」! 民主台灣的當務之急──培養公民思辨能力! 所有科目都是公民訓練的一環, 每一位老師都是公民老師。 跟瑞典老師一起走進課堂,看瑞典的課綱和前線教育者, 如何將思辨和批判等民主素養與各科知識緊密結合。 ◆深入北歐瑞典教育現場,直擊瑞典式思辨如何造就普及全民的公民素養和民主意識。 ◆探討議題擴及性別、勞工、種族、階層、科學數據、媒體識讀、假新聞、政治宣傳等。 ◆深度解析瑞典各科課綱在塑造公民素養上的用心設計,並輔以台灣各領域賢達提供的以台灣背景為出發點的精采反思例題供延伸思考。 ◆本書可供思辨教育欠缺或起步較

晚的台灣借鏡參考,作為填鴨教育之外的補充讀物! 「教育=>平等=>民主=>給最多人帶來幸福,這是北歐學校教育相信的循環等式。不管你們信不信,反正很多北歐老師是信了。無論這個等式是不是過於天真,我在瑞典看到老師們朝著明確的方向努力,在日復一日的教育工作中獲得自尊和成就感,看到學生從懵懵懂懂到能自由思考並對自己負責,學校教育如果能做到這樣,不也是很足夠了嗎?」──本書作者 吳媛媛 為什麼瑞典的升學考試補習也沒用? 為什麼瑞典高中三年的國文課,只有一年上文學? 為什麼要在數學課上談歷史,在歷史課上算數學? 為什麼英文老師和學生看18禁影集;社會老師和數學

老師為性別議題槓上? 台灣歷史課本中關於史料批判、勞工史的章節在哪裡? 什麼是唯物和唯心史觀? 作者吳媛媛和先生都在瑞典擔任教師,十多年來在工作上、生活中體驗了很多瑞典教育理念帶來的衝擊。而這本書想要著墨的,是瑞典學校將「民主」和「知識」兩種素養並列為國民教育首要任務的堅持。 本書以語文、歷史、數學這三個瑞典高中高職生都必修的科目為出發點,介紹瑞典老師在學生16~18歲這個轉大人的階段,如何透過不同科目引導他們接觸更深入的批判思考。此外也邀請台灣各界賢達提供最適合台灣現況的思辨練習題目供讀者延伸思考。 本書以瑞典高中為主,並從第一線教育工作者的角度,生動描寫瑞

典課堂,解析瑞典各科課綱在塑造公民素養上的用心設計,為台灣呈現更多可能性。希望這本教學實例的集錦,能為現在的學校師生,也為和作者一樣走過填鴨教育的大人們,提供一套鮮活的補充讀物。 專文推薦 ◆李濠仲│作家,現為《上報》主筆 此時此刻,我們若關切台灣的民主、人權或平等,關乎這塊島嶼的內外質感,及至僅僅注目子女的教育和人格養成,甚或憂心著媒體識讀、民主素養,我們應當都能藉由此書尋找到參考座標。複製或移植他國經驗,或許不全然是旅外書寫者的最主要用意,正如同閱讀並非只刺激了眼球,它同時也有助活躍一個人的腦神經。以瑞典為師,以北歐為鏡,我一直相信,即便它經常無視衝擊你既有的思考,投入的時

間,總是值得的。 名家推薦 ◆李雪莉│《報導者》總編輯、台大新聞所兼任助理教授 我和媛媛認識於網路,但每次讀她的來稿,總會恍然大悟,啊,原來瑞典的教育經驗是這麼好的借鏡!原來瑞典的高中已能將「民主」和「知識」做為首要的素養,教給16到18歲的學生。複雜的世界裡要成為一位好公民,需要足夠的素養做出公共的判斷。媛媛以她在瑞典當老師的親身經歷,為我們實踐透過教案和實例帶著學生討論社會議題的方法,真是非常美好的起點。 ◆范雲│立法委員 公民的教育,只能在公民課程中嗎?瑞典的經驗告訴我們不是如此!到底如何作呢?讓來自台灣,正在瑞典教書的吳媛媛告訴你。公民思辨能力的培養,是民主

台灣的當務之急。關心民主與關心教育的你,都應該閱讀本書。 ◆黃益中│高中公民教師、《思辨》作者 思辨,是一生的課題;閱讀,才會有力量。 ◆廖雲章│獨立評論@天下頻道總監 本書是獨立評論@天下專欄作者吳媛媛送給台灣社會的補課。 媛媛在獨評的專欄名稱是《新時代的好左派》,她偏左意識的洗禮和衝擊來自瑞典,然而每一個省思和開悟,都是以台灣為出發點。 對故鄉的深情,讓她義無反顧地成為台灣派駐瑞典教育圈的人類學家。媛媛敏銳地爬梳瑞典社會肌理,思索形塑教育制度的邏輯,透過書寫,她引領讀者認識「進步」的瑞典教育的人文底蘊。 她帶領我們走進瑞典課堂,旁聽語文、歷史、數學課,她

告訴我們瑞典如何打造課綱,教師又如何將思辨與批判力結合知識,與學生討論勞動、辯論種族歧視、分析媒體識讀,一步一步,培育當代需要的公民素養。 她持續思索著,幫助台灣變得更好的可能性。 ◆賴以威│數感實驗室共同創辦人、台師大電機系助理教授 讀完這本書,你會更清楚新課綱強調的「素養」教育的底是什麼,以及它真正的價值所在。 ◆楊士範│關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨內容長 ※本書初版為木馬文化《思辨是我們的義務:那些瑞典老師教我的事》

中國人的祖先聖經進入發燒排行的影片

細談(心像術-Heart Imagery) ~ [相聚一刻] ep193

播出:2018年2月19日, 8pm

嘉賓:The School of the Heart,

Daniel Mitel, TSOTH Custodian Leader

Agathi Christodoulidi, HeartMath trainer

即時傳譯:周可凡, TSOTH Teacher

主持:Esther Lee

監製:Tony Chau

場地:匯智社

今集和大家傾傾”心事”,其實是[心像術|Heart Imagery],關於心的事實,心是一個很powerful, 很強大,具有巨大力量的器官,從來沒有人患”心臟癌/Heart Cancer”,因為心很強。心也是我們受孕後,第一個器官,然而,我們知道”心”的事實在很少。就是聖經都說,[箴4:23 你要保守你心、勝過保守一切(或作你要切切保守你心)因為一生的果效、是由心發出。]

很多人都說心是很脆弱的,簡直是大錯特錯,心是我們最強的器官,而且是全個身體的”主管”。科學一直以為我們被腦袋主導,其實心叫大腦做的事,遠比心叫大腦做的少,心的電磁場比腦的電磁場強大五百倍!電磁場是做甚麼的?就是接收和輸送訊息,再送到全身去工作。到底健康之道是甚麼?怎樣可以既修行,又享受人生?到底做人最重要是甚麼?

今集請到來自The School Of The Heart的創辦人Daniel Mitel,他不但是資深靈性+太極+空手道導師,一歲半已開始打坐,亦曾出任多間大機構(如可口可樂,LG)高層,Daniel畢業於劍橋大學MBA,一次在西藏發生交通意外後,暈了兩個月沒醒來,然後留下來住了四年去學習。還有他的靈伴,來自法律世家的Agathi Christodoulidi, 利用科學角度,帶我們去認識心,為大家談談”心”的真相。

很多人的心(的能量)阻塞了,但其實感覺仍然在那裡,需要被聆聽;生活壓力很大的人,如何修行?一般觀想Visualization技巧,都會教我們內觀想要的圖像,時間越久愈好,但[心像術|Heart Imagery]卻教我們,保持圖像的時間愈短愈好。怎解釋?夢又是甚麼一回事?是日間活動的投射?是時間旅行的門?解決問題的鑰匙?今集我們會大談冥想和靈性的事。

Part 3, Q&A, Q1:有大師說,中國人應該學氣功、練太極,而不是瑜伽,因為中國人的祖先是龍的傳人,跟印度人的祖先是不同的。Daniel同意嗎?Q2:聞說,宇宙有變,不再支持(贊成、容讓)我們尋找靈性治癒者,為我們清理、加持,自己的課題要自己學,自己的廚房要自己去清潔,不能假手於人。是真的嗎?Q3:今時今日,還有事情能令Daniel和Agathe產生負面情緒如憤怒嗎?

今集的能量很平靜,內容卻好精彩,學了好多。

三《禮》婦女四學意義析論——結合心理學之文化解析

為了解決中國人的祖先聖經 的問題,作者陳姝伃 這樣論述:

本研究的主體對象有二:一是三《禮》,二是婦學;跨越的領域和使用的方法亦有二:一是經學,二是心理學。本文的研究思維,採取雙向結構的融合書寫,一方面在三《禮》之中探索「婦學」內涵,另一方面在「婦學」內容中豁顯禮教的真諦,呈現兩者共同交會的研究成果。具體言之,本研究以婦女四學——德、言、容、功為主題,擇取大腦、心智、身體等心理學相關研究成果為視角,旨在探析古代禮教文獻與史傳典籍所見的婦女教育內容與文化意義。 三《禮》蘊含的婦學內涵,首先表現於《周禮》建構婦德、婦言、婦容、婦功的整體運作思維,《儀禮》保存女性禮容的身體語言,與《禮記》記載女性修德的成長歷程。其次從史傳典籍之記載,可以彌

補三《禮》文獻在婦學實踐事例記述的不足,相較於婦功、婦容、婦德,史傳更多的補充是在婦言部分。《周禮》建構婦女四學的思維,蘊含「生與成」之內涵,在人與自然萬物之間,以「生產技術」造就「成物之功」。從〈天官〉記載后妃獻種、親蠶、立市的過程,即是形成一條「培植物種」、「加工物種」、「流通物種」的經濟生產線。《儀禮》記述周代冠、婚、喪、祭等各種禮儀動作,保存女性「行與止」的禮容細節。例如女性以端正站立的姿態培養自信和中正之德,以肅拜手勢表現專注和恭敬,以深呼吸釋放悲傷感、以稽顙作為答拜姿態同時療癒喪親之痛。《禮記》記載婦女修德的學習成長,依照女子十年不出、十有五年而笄、二十而嫁的次序發展。古代青少女首

先從婉娩聽從的性情修養、織紝組紃的手作技藝、觀祭助禮的學習入手,奠定女性的能力與價值。其次從婚禮的親迎到同牢合卺,邁入夫婦情愛同步的婚姻生活,逐漸產生情感依附,形成婦女「信德」、「從人」的動力來源。最終,婦女親自侍奉舅姑的生活,體會身體衰老與時間感的改變,並在世代交替的過程延續家庭價值,保存家人之間彼此親密關懷的歸屬感,進而體現中華文化的孝道。 「婦學」豁顯禮教的真諦,從具象性到抽象性依序為婦功、婦容、婦言、婦德四大面向: 婦功——孕育與生成的主體。婦功的禮教內涵是以「物」為核心,表現在女性身處人與自然萬物之間,既是人類孕育與生成的主體,同時又蘊藏對大自然報本反始的感恩之情

,故而在創物、製物、用物、通物的每個階段,都能做到愛物、惜物、置物、藏物。若以人的生命本質而言,女性為孕育生命的母體;以物的生產流通而言,女性為勞動製造的主體。女性的生成力量,始終推進人類文明的發展。因此,人類面對天生萬物的背景,大自然所賜予的動植物資源,經過辛勤的女性勞動後,獲得廣大的美好成果。 婦容——動作與意志的結合。婦容的禮教內涵是以「身」為核心,側重於身體動作與內在意志的結合。透過身體之動作、行為,鍛鍊一個人內在心志的成熟穩固,展現「修身」與「正心」是雙向貫通的修養方式。例如祭祀之容以敬意為主,期待孝子孝婦在祭祀時,以身體動作展現祭禮應有的肅穆莊重的氛圍。又如喪紀之容以

「哀情」為主,弔唁者與喪家共情哭泣,有助於達到動體安心下氣之療癒效果。 婦言——人情與倫理的平衡。婦言的禮教內涵是以「情」為核心,側重學習婉娩聽從、怡聲柔色下氣的溝通能力,藉由非暴力語言的溝通步驟,從觀察事實、表達感受、覺察需要、提出請求,達成最佳的溝通效益。反觀史傳記載的王室故事,無論是驪姬與晉獻公或是漢成帝與趙昭儀,都起因於以情緒勒索的方式傷害自己與他人。相較之下,班倢伃能夠洞察局勢、自請退居服侍太后,實具成熟的情感智慧。班昭《女誡》則是以家庭倫理之和諧為核心意義。 婦德——自律與利他的展現。婦德的禮教內涵是以「人」為核心,在自律、慎獨、同理、利他的修養過程,以

為人女、為人妻、為人母、為人婦的身分,實踐人倫道德之美。夫婦是家庭的基本單位,女性對上繼承父母先祖的宗族關係,對下孕育兒女子孫的血緣命脈。無論是血緣之親、情感之親或名分之親,女性都是存在生命延續、家族凝聚、身分認同重要連結的樞紐。

宣教案例研究:當宣教遇上信仰與文化衝突時的抉擇

為了解決中國人的祖先聖經 的問題,作者PaulG.Hiebert 這樣論述:

信仰與文化,孰輕孰重? 當宣教士來到一個對基督信仰陌生的地區宣教時,他們在傳福音、建立教會,與培育信徒的過程中,時常會遇到信仰與當地文化的衝突,例如華人社會的祭祖的問題、印度不同種性通婚的問題、東南亞社會的紅包問題,宣教士對當地不公義的政治作為是否該發聲的問題、兩性關係開放與保守的問題等等。 本書即收集一些宣教士在不同的地區與文化宣教的親身經歷,他們碰到的信仰與文化衝突的案例。宣教士們在呈現這些案例時暗示衝突中作抉擇的困難,但沒有說出最後的抉擇,而是邀請讀者在小組中討論,在聖靈的帶領下群策群力貢獻己思,來得出當有的抉擇。讀者透過閱讀本書,思考、討論這些案例時

,可再次反思信仰,並對應自己在所處情境中可有的信仰實踐,以及預備自己在傳福音時當具有的態度。

臺灣當代超驗藝術的地域性生產

為了解決中國人的祖先聖經 的問題,作者郭家勳 這樣論述:

本論以「想像的共同體」作為臺灣當代超驗藝術地域性生產之精神指標。臺灣當代藝術於解嚴後迅猛的發展中,具有超驗美學特徵的藝術作品,一度成為臺灣在國際藝術界重要的文化象徵。「超驗藝術」一詞是本論文提出的重要美學概念,「超驗」意指超越經驗的感知,與經驗之外的神秘和神聖世界,本論文定義為運用超驗技法與內容生產的藝術,稱為「超驗藝術」。就超驗世界的構成要素而言,臺灣多由移民人口組成,信仰具有海島地理的揉雜性,包含了閩粵的傳統信仰、儺文化、儒釋道及傳教士帶來的西方一神教,以可見的神佛之像、十字架、圖騰、靈媒、法器、儀式、符咒、神禡、典籍、經文、聖經及廟堂,構建出臺灣超驗世界中的看不見的祖靈、聖靈、神靈、庇

佑、規戒、禁忌、魂魄、中陰身、重生、陰間與來世,其相互間的糾纏與混血,形成臺灣當代超驗世界的地域特徵。臺灣超驗界比物質界更值得關注之因,在於臺灣社會中的宗教多元性,以及傳統信仰中的祖先崇拜、海神及大航海時代開啟的基督教信仰,已然構成了宗教文化象徵性與臺灣主體性孿生的現象。臺灣社會人口多數源於閩粵地區的移民,其傳統信仰成為臺灣超驗世界的主要脈絡,而存在更為長久的原住民祖靈信仰,以及同漢民族移民史時間相當的西方傳教士帶來的基督教信仰,在文化主體建構上扮演了相互的作用力。這三條信仰脈絡,在臺灣四百多年的移民史上,超越政權更迭的影響,在面對認同分裂時,被視為凝結認同的地域力量。臺灣當代超驗藝術從超驗世

界尋找養份,以「重複曝光」與「多重顯影」等表現手法,產生地域性的超驗美學,黏合碎化的認同感,並提供面對後殖民主義的解決方案。本論文旨在提出臺灣當代超驗藝術的文化價值及其美學特性,以利探勘臺灣當代「想像共同體」之內外部結構,以及「神話真空」與「返魅」語境在亞洲解殖問題上扮演的角色。本論文探討的超驗藝術與臺灣在地三大信仰體系密切相關:包括原住民祖靈及聖靈信仰、漢人傳統儒釋道信仰,以及漢人基督教信仰等範疇。本研究著重於分析臺灣當代藝術家,如何將超驗世界與科儀進行再現、再敘事、測繪、解構與重構,進而成為這塊島嶼對外重要的文化象徵主體。

想知道中國人的祖先聖經更多一定要看下面主題

中國人的祖先聖經的網路口碑排行榜

-

#1.祭祖的起源

祭祀分成祭拜祖先和祭拜各種鬼神二類。 · 中國人多承襲了祭祖的傳統。 · 一、由於對亡靈的懼怕,惟恐若沒有好好祭祀祖先,他們就會作祟並懲罰子孫。 · 二、為著向祖先求福, ... 於 aries.dyu.edu.tw -

#2.族谱是中国人的《圣经》 - 简书

5月10日去绵阳三台寻根,从连结上祖先能量开始,很多过往的疑惑被化解,不只如此,生命的视野见地被拉高,更深刻地明白霍韬晦上师心无疲厌地传播国学 ... 於 www.jianshu.com -

#3.但爲何他說迦南應作奴僕? 這些咒詛是否奴隸制度的開始呢 ...

迦南是巴勒斯坦地迦南人的祖先;而古實和弗的後裔則可能是衣索比亞及非洲的 ... 在聖經裏,希伯來文ebeb 解作「奴隸」的意思,似乎最早可見於記載挪亞咒詛的這一次。 於 www.equiptoserve.org -

#4.4013 節,結,解- 中國教會與祖先崇拜 - 榮主書房

作者: 陳美幸 出版社: 大光 出版時間:1993 160 頁 二千多年來祖先崇拜是中國家庭 ... 進而站在聖經立場和祖先崇拜對話,以期澄清一些觀念,並從聖經中提出中國人一直 ... 於 ccbookstore.com -

#5.挪亚的儿子闪、含、雅弗与中国人的祖先 - 知乎专栏

圣经 记载,大洪水后,挪亚的儿子闪、含、雅弗在全世界分枝散叶,繁衍开来。《创世记》第十章呼应了保罗在雅典所说的话语,上帝“从一本造出万族的人” ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#6.向东向东

说“中国人是以色列人的后人”也不正确,. 只能说:中国人的祖先有闪族人和以色列人,更有含族人,甚至还有其他族别。 《圣经》是一本历史书籍,一本严肃的粗语。 於 dl.ziliaozhan.org -

#7.中國人起源何處?聖經里提到了中國,也提到了中國人的祖先

尤其是聖經的前幾章,講了上帝是怎樣創造世界以及最初的人類,接下來是關於諾亞及其家人在一場世界性的洪水中存活下來,現在的人類都是從諾亞(Noah) ... 於 twgreatdaily.com -

#8.圣经中,有没有提到中国人的起源? - 生命季刊

而闪的后裔很多也比较复杂,大都在亚洲中东近东地区,现在世界上的犹太人(除去加入犹太教的外邦人),他们的血统就是来自古时候的希伯来族,祖先希伯就是闪 ... 於 web.cclife.org -

#9.中国人是从何而来?新近研究成果颠覆了以往认知 - 网易

人类起源,包括中国人的起源,既是一个被世人无限揣测、幻想科学之问,更 ... 来自共同的祖先,是大约20万年前生活在非洲的一个妇女,并根据《圣经》 ... 於 www.163.com -

#10.百度知道搜索_圣经里有没有记载中国人的祖先是谁?

答:希伯来《圣经》说,上帝造了一个男人统管地上万物,女人是他骨中的骨、肉中的肉。这一对人类始祖,阿拉伯人和印度人称为阿耽和好娃,中国祖先传为安登和 ... 於 zidao.baidu.com -

#11.第1459篇(转载) 中国人与上帝

希伯来《圣经》上说,上帝初造了一个男人,统管地上万物,女人是他骨中的骨、肉中的肉。这一对人类始祖,阿拉伯人和印度人传为“阿耽”和“好娃”,中国祖先传为“安登” ... 於 www.b3927.com -

#12.聖經記載真實可靠!中國人祖先給出了證明 - 壹讀

很多人研究了聖經之後,發現聖經里的故事可能真的發生過,一些證明就存在於在漢字書寫里。這些證據不僅僅顯示聖經最初的幾章有史實依據,而且還形成了中國 ... 於 read01.com -

#13.杨鹏:中国信仰精神的源头

似想一下,如果《圣经》是老子或孔子写出来的,中华民族的民族心理和性格会不会全然不同? ... 第三个基因,是中国人的信仰系统中,分为上帝、自然神和祖先神。 於 www.chinafolklore.org -

#14.中國古代原本信仰上帝< 福音天地| jgospel.net 福音站.com

希伯來《聖經》上說,上帝初造了一個男人,統管地上萬物,女人是他骨中的骨、肉中的肉。這一對人類始祖,阿拉伯人和印度人傳爲“阿耽”和“好娃”,中國祖先傳 ... 於 www.jgospel.net -

#15.圣经与古中国的神话传说 - 有盏灯

如果中国人真如圣经所记,也是洪水之后挪亚的后裔,那么在我国古代的传说 ... 无论如何,我们若是把中国人祖先印象里的创世拿出来与圣经比较,就可 ... 於 ocfuyin.org -

#16.CXCY〈誠心呈義〉中國人是挪亞哪個兒子的後代? - Facebook

華人基督教界多年來宣稱, 中國人 是挪亞長子閃的後裔,但是有學者說; 中國人 不是閃的後裔,應該是含的後裔。 ... CXCY〈 聖經 考古〉以色列人的 於 www.facebook.com -

#17.人類種族的起源 - Creation Ministries

澳大利亞土著居民、中國人、歐洲人都是後期才有的種族。 ... 人類並非由無知進化到有知,而是這些種族的祖先選擇敬拜永活上帝或故意拒絕祂,直接影響文化的發展。 於 creation.com -

#18.中国人的起源 - BiliBili

不同的见解有助于狭隘的民族主义的破解!考究中国人的祖先来自非洲夏朝:公元前2070年开始的中国夏朝为《圣经》中希伯来人的祖先亚伯拉罕的后妃夏 ... 於 www.bilibili.com -

#19.看見漢文字尋見創世記(3)—漢文字見證|方格子vocus

聖經 《創世記》11 章的記述平行且清楚地呈現在中國的許多漢文字當中,因此中國人祖先不僅對上帝的《創世記》的記述知之甚詳,且是現今最活現的目擊 ... 於 vocus.cc -

#20.中国的命定(2)中国人起源之谜

在圣经这部流传千年的奇书上,不仅可以找到中国人的起源,也可以找到万族 ... 又成为我们所有人的祖先,中国人也必定是挪亚后代的一支,是哪一支呢? 於 xinglory5.com -

#21.中国人起源-1

据最新的遗传基因研究,300万年前的东非阿法种南猿是人类的. 直系祖先,最迟在170万年前,直立人的是迹已到达中国大陆。 中国人是从哪里起源的. 据古人类学的研究, ... 於 acikders.ankara.edu.tr -

#22.香港情、中國心(高小) - 歡迎你進入我的「心」!... 徐錦堯

認識自己的家鄉,是認識自己的國土、民族、祖先的起步。 ... 作為「居住在香港的中國人」,我們有責任為自己的家鄉、國土貢獻一分力,在上主所 ... 教會與聖經的訓示 於 fr.luketsui.idv.hk -

#23.中國基督徒的複雜心態

皈依基督的「聖經女人」玉官坎坷人生. 的描寫,展現出在文化衝突與融合中 ... (Hans Kung)在談到中國人的宗教信 ... 以西方國家基督徒不祭祀祖先的狀況. 告誡中國 ... 於 www.cuhk.edu.hk -

#24.飲水思源中國人的信仰根源 - ㄚ門助福網

冊子的目的是從歷史的比較和沿革中去找出中國人屬靈信仰的真. 正根源。 ... 在本冊子所引用的所有文獻中,只有聖經自稱是來自上帝的 ... 若我們祖先. 於 lcmstan.net -

#25.中國人是閃(Shem)的後裔嗎? - 紅塵蘭若- 痞客邦

華人基督教界多年來一直宣稱中國人是挪亞長子閃(Shem)的後裔,而這種說法一定使華人基督徒感覺很愉悅,因為耶和華是閃的上帝(創世紀9:26)。 於 albert123.pixnet.net -

#26.獅子吼站精華區- 中國教會與祖先崇拜

本書要探討祖先崇拜的本質及其社會功能, 進而站在聖經立場和祖先崇拜對話, 以期澄清一些觀念, 並從聖經中提出中國人一直想在祖先崇拜中得到卻落空的答案。 於 buddhaspace.org -

#27.從甲骨文看中國先民源自閃族、與猶太人同源,是諾亞的後裔

中國譯爲鮮卑,祖先名則譯爲少典,即黃帝之祖先之名;而黃帝第一代祖中國指爲安 ... 勿固步自封的認爲去承認中國人是古猶太希伯來人閃族或蘇美爾(Semu)人後裔,是很 ... 於 www.xuehua.us -

#28.聖經中對中國的預言! - GetIt01

很多人都奇怪為什麼聖經沒有提到中國,有,聖經當然有提到中國,而且聖經還預言 ... 人的祖先去到路得時代,LUD,摩押地理位置是中國(遲些說) 聖經是怎樣預言閃呢? 於 www.getit01.com -

#29.《猶太人入門》蕭曦清著定價360元 - 五南圖書

對大多數中國人來說,以色列是一片神祕而陌生的國土。 ... 以色列的名稱在聖經故事中是以猶太人的第三代祖先,原名「雅各」(Jacob),因與天使角力得勝, ... 於 www.wunan.com.tw -

#30.中国人到底是诺亚哪个儿子的后裔 - Journey of Life

中国人 到底是诺亚哪个儿子的后裔 ... 历代以来,所有依据本章圣经进行的人类学及人种学方面的考古或研究都能从经节中获得特别的启示 ... 中国人的祖先 於 tiebing.blogspot.com -

#31.古代以色列失踪的“十支派”才是中国人的祖先? - 澎湃新闻

讨论这个问题,我们应该了解一下以色列支派的来龙去脉。 根据《圣经》传说,古代以色列由十二个不同的支派组成:流便、西缅、利未、犹大、但 ... 於 www.thepaper.cn -

#32.福音活頁:聖經中的“神”與中國文化中的“天” 劉廣華 - 金燈臺

原因可能是兩個民族的祖先都敬神仰天,和孝順父母。 ... 今天,除了住在黃河一帶的人仍舊是中國人以外,其餘三處所住的人,老早已經不是原來的埃及人,巴比倫人,和 ... 於 www.goldenlampstand.org -

#33.以色列人和猶太人不是一回事 - 阿波羅網

有人說亞弗的後代就是中國人的祖先。但《聖經》主要記載的是閃的後代的故事,因為這個族的人至今仍然堅守一神信仰,直至現在的以色列。 於 tw.aboluowang.com -

#34.誰是中國人? 失蹤的十支派 - 恩膏引擎全力開動

在『中國大百科全書」和「大英百科全書」等都說:「黃帝」乃是中華祖先敬拜獨一真神;就是聖經所記載的是同一位神:「上帝從一本造出萬族的人,住在全地上 ... 於 riverflowing09.blogspot.com -

#35.我们中国人是圣经哪个人物的后代? - [ 信仰讨论]

中国人 是亚当的后代,当亚当被创造赋予生命的时候所有人在里面受造。 ... 人是亚洲人的祖先,得出这样的结论意义不大,圣经告诉我们的是人人都在神的 ... 於 bbs.jonahome.net -

#36.聖經知識庫: 耶穌稱的天父不只是以色列人的上帝而是全人類的 ...

前幾年我曾研究過「宇宙至高主宰」與炎黃子孫的老祖宗的交往紀錄,身為中國人我們都 ... 各位也許知道在澳洲的很多石洞裡留有土著的祖先上萬年前的人手、動物畫吧! 於 www.taiwanbible.com -

#37.從“上帝”到“天”

而在殷商時代的中國人那兒,人神關係卻是間接的。商人的神祇世界是一個極為龐雜的系統,商人所信的上帝不僅主宰著天地自然、人間禍福,還統轄著一個由祖先 ... 於 www.oc.org -

#38.名字是代號

所以聖經記載當上帝造人的時候,就替人取名字、並且將名字的觀念放在人的心中, ... 其實,每個人都想會尋找自己的根源,特別是中國人,從祭拜祖先的儀式及建立族譜的 ... 於 christ.org.tw -

#39.我是「中國漢民族」?還是「台灣泰雅族」? - 歐蜜‧偉浪

吾道……故波塔是全泰雅族的祖先。』 數千年來,泰雅族同其他台灣原住民族一樣沒有文字記錄自己的歷史。令人驚訝的是,每 ... 於 www.pct.org.tw -

#40.中國的耶路撒冷知音良緣中國人的非洲夢

有些人認同聖經中諸如「愛鄰舍」的教. 導,但要他們轉離祖先崇拜的習俗卻難於登. 天。「這豈不是數典忘祖嗎?」他們說。 許多人視基督教為外來信仰,卻忘記道教. 和儒家 ... 於 omf.org -

#41.【信仰與祭祖文化】

但是到十六世紀天主教再度傳入中國後,祖先崇拜中的祭祖禮儀問題卻爆發為一項 ... 中國人的祭祖文化而一併將其中所有的行為加以否定,根本沒有深究是否合乎聖經原則。 於 www.christianstudy.com -

#42.圣经为什么没有中国人?圣经里有提到中国人吗? - 探秘志

圣经 作为一部上帝拯救全人类的传记,那圣经为什么没有中国人的记录, ... 遗传密码让亚当夏娃离开了神话世界,成为了包括中国人在内的所有人的祖先。 於 www.tanmizhi.com -

#43.(1)基督教教義興中國天道思想 - TJC eLibrary Item

聖經 和中國古代典籍,均認定:「神是靈」,是肉眼看不見的(約四24)。 ... 但基督教以為:天地萬物都是真神所創造的,並稱這位人類的共同祖先──宇宙主宰為「天 ... 於 ia.tjc.org -

#44.圣经有史实依据吗?中国祖先的证词 - 走近上帝

首先它是来自于神的灵感启迪并贯穿历史地准确地记录了神的活动。现代很多人质疑此说法,尤其是第一本圣经书的前几章—创世纪。这一章讲了上帝是怎样创造 ... 於 zh.shang-di.net -

#45.基督徒正確的慎終追遠-3-----李光弘弟兄

所有陰間招上來的魂,都是假冒的,這是聖經中特別的解說。主的話說,『雲彩消散而過,照樣,人 ... 中國人祭拜祖先,有兩個主要的原因。 第一個是基於傳統,出於異教的 ... 於 webtest.ccivs.cyc.edu.tw -

#46.中國信徒佈道會 人生之旅:人種來源與科學大騙局

創世記一26,二7,18,22)這是聖經對人種來源的簡單記述,是歷代基督徒接受為上帝 ... 但科學家雖然自己受騙,一旦宣佈發現人種祖先,全世界除少數篤信聖經的人外,都 ... 於 ccmusa.org -

#47.隱藏在中國千古龍之謎:神州——上帝的土地! - 國度禱告網

中國祖先是信上帝的,中國最古老的《尚書》和《詩經》記著:中國人來自上帝。 ... 聖經說:惟有蛇比田野一切的活物更狡猾(創3:1)。 於 www.kp24-newway.com -

#48.约瑟与中国,以色列与外邦(第1篇,神给约瑟和中国人的祝福

雅各的祖先可以追溯至法勒,法勒与约坍是希伯的两个儿子,这样,中国人可以说是希伯的后裔,圣经中神多次明明是指着以色列人说的话却称呼他们为希伯来 ... 於 beforebabel.wordpress.com -

#49.從中國文字裡發掘秘密---找到炎黃子孫最早祖先 - 隨意窩

可惜許多後代中國人不重視基督教之聖經,以為是外來文化,是洋教,常抱有成見而等閒視之,甚至加以排斥。殊不知聖經是獨一的天書,是上帝賜給普天下全人類之第一大經。其中所 ... 於 blog.xuite.net -

#50.山海經、聖經中史前人類- 05 古中國人抵達中國 - POPO

假設中國人的祖先跟印度人、巴比倫人和蘇美人祖先 (美索不達米亞文明) 一樣古老,但文明的先後是講求誰先找到定居地發展,即當閃的後裔蘇美人,在美索不達米亞定居和 ... 於 www.popo.tw -

#51.為什麼中國人自稱是「龍的傳人」呢? - 遠見雜誌

以後這一部族逐漸發展,而居住在中原地區原來不同祖先的居民,都自認為是黃帝、炎帝的子孫。春秋以後,這些居民自稱為華夏族,到漢朝以後稱為漢族。後世的 ... 於 www.gvm.com.tw -

#52.在聖經中,中國人的祖先是誰 - 每日頭條

在中國的學術界,神農即是閃(Shem)、黃帝是含(Ham)、炎帝就是雅弗(Japheth)了。他們是大洪水前100年即在挪亞(NOAH, 即女媧)500歲時生的。而挪亞( ... 於 kknews.cc -

#53.【轉貼】中國人在聖經裏所居重要地位

1.長子雅弗是白種人的祖先(高加索種或雅利安種) · 2.次子含是黑種人的祖先(尼格羅種) · 3.幼子閃是黃種人的祖先(蒙古利亞種) 於 tw.bbs.soc.religion.narkive.com -

#54.飲水思源-- 沈介山 - Glory Press

這兩位最早的祖先又是從那裡來的呢?世界上只有一本書能夠回答這個問題。聖經告訴我們,這兩個人是真神按照祂的形像創造的,他們的 ... 於 www.glorypress.com -

#55.中国人是含的子孙迦南的后裔吗? - 豆瓣

中国河南汪听眾问︰「中国人的祖先是从何而来? ... 在中国上古史中,有好些是和圣经的上古史相吻合的,特別是洪水和挪亚的故事。 於 www.douban.com -

#56.祭祖問題之再思- 何處往生— 認識真理

宗教性:祭祖的行為有很強「亡霞崇拜」的成份,人害怕自己的祖先淪為餓鬼孤魂,影響家道繁榮、家庭平安,因此非拜祖先不可。 由以上四種祭祖的用意與意義看來中國百姓對祭 ... 於 john832knowthetruth.org -

#57.若人類祖先都源自亞當夏娃,為何今天世界包括各種膚色人種?

在中國上古史中,有好些是和聖經的上古史相吻合的,特別是洪水和挪亞的故事。 聖經記載人類的起源是來自神的創造,神從無創造出天地萬物,衪首先為人類造 ... 於 bible.world -

#58.聖經揭開中國造字的祕密

天恩Grace Publishing House 聖經揭開中國造字的祕密 ... 牧者推介這是極為罕見的一本書,證明中國人所信仰的神就是耶和華上帝,突破向華人傳福音經常面臨「慎終追遠」 ... 於 www.ustiendao.com -

#59.為何那麽多中國人不相信上帝? | Tin-Chee Lo's Blog

再加上过去一百多年中国人所飽受的内憂外患,使人懷疑上帝的存在。 ... 例如有的中國人以為信耶穌便是信洋教,佛教才是中國人的宗教,基督徒不拜祖先 ... 於 hocl.org -

#60.圣经中,有没有提到中国人的起源? -《创世记》系列解经16

⽽闪的后裔很多也⽐较复杂,⼤都在亚洲中东近东地区,现在世界上的犹太⼈ (除去加⼊犹太教的外邦⼈),他们的⾎统就是来⾃古时候的希伯来族,祖先希伯就是 ... 於 m.jdfy7.com -

#61.倉頡密碼(一) 道聲網路書房

中國文字是來自於神的文字,從文字筆劃及拆字,更可見著中國字的神奇性,且可清楚的看出,早期中國人的祖先所信的神,與聖經的『上帝』是同一位神。中國文字如何證實, ... 於 www.taosheng.com.tw -

#62.中国人从哪里来-圣经揭开华夏起源的奥秘 - 通约智库

在两河流域有三大势力,一是最初的苏美尔人,即日本人的祖先,二是萨尔贡势力,三是古提人的势力。这三大势力分别对应于中国古籍记载的三苗(或者苗民)、炎帝神农氏家族和 ... 於 www.tywiki.com -

#63.中国人的起源- 张洪祥的博文 - 美国中文网

美国中文网,中国人的起源圣经的权威自不待言按照圣经《创世纪》, ... 中国人纪念这些祖先,很像以色列人纪念亚伯拉罕,纪念以撒,纪念雅各; 於 www.sinovision.net -

#64.CXCY〈誠心呈義〉中國人是挪亞哪個兒子的後代? - YouTube

華人基督教界多年來宣稱, 中國人 是挪亞長子閃的後裔,但是有學者說; 中國人 不是閃的後裔,應該是含的後裔。到底,這種說法正確嗎?本集《誠心呈義》 ... 於 www.youtube.com -

#65.據說原來中國人是閃族的後代 - 人人焦點

主題是:神對中國將來的旨意在寫聖經中的年代,中國那時是不叫中國. ... 以攔是伊朗的祖先亞法撒是猶太人的祖先亞伯拉罕是亞法撒的後裔亞蘭人是敘利亞 ... 於 ppfocus.com -

#66.中國人是諾亞的兒子含的兒子迦南的後代“希尼”的後代。

華人基督徒多半認為咱們“炎黃子孫”同猶太人一樣,是挪亞(Noah)的兒子“閃”(Shem)的後裔,但是誰也找不到證明這一說法的聖經出處。一言以蔽之,這種說法 ... 於 www.westca.com -

#67.【信仰來過招】 聖經記載大洪水滅世,真有這回事嗎? - 中信月刊

英國:今天世上的人是從一位行義的祖先傳下來的,他曾在一艘堅固的大船中得脫洪水。祕魯:一個男人和一個女人曾在一個飄於洪水之上的箱子裡得救。 另外還有墨西哥、巴比倫 ... 於 twccm.eoffering.org.tw -

#68.第五章中国古人所敬拜的皇天上帝 - 基督复临安息日会

当中国的祖先在公元前2247年左右告别巴别塔,由美索不达米亚的两河流域从西向东,迈进中国大地时,我们发现当时的中华祖先所敬拜的,正是《圣经》中所说到的义人挪亚和他 ... 於 www.zgaxr.com -

#69.挪亞的兒子閃、含、雅弗的後代記在下麵。洪水以後

各個家譜可追溯到分散在各地的宗族的起源;變亂口音表明了相同祖先的後裔為何各自使用 ... 在舊約聖經中關於瑪代人的事蹟有多處記述(賽十三17,廿一2,耶廿五25,五 ... 於 www.ccbiblestudy.org -

#70.神學論46

我敢說:如真欲基督教在中國有前途,首先必須培育能與中國人士心靈相通的一批中國本色基督徒。 二、為中國人適用的聖經香港何世明牧師在其上述的一篇大作(即景風六十期) ... 於 archive.hsscol.org.hk -

#71.中国人从哪里来-圣经揭开华夏起源的奥秘 - 脱水读

中国人 从哪里来-圣经揭开华夏起源的奥秘脱水在线阅读,只看楼主,txt下载 ... 为了寻找周人祖先的痕迹,我上网一查原来周人的始祖乃是后稷,他在尧舜 ... 於 tuoshuidu.com -

#72.基本歷史:羌族的兄弟故事 - 中央研究院

它之所以古老,是因為三千多年來一直有些「異族」被商人或歷代華夏(中國人) ... 不只是許多較漢化地區的羌族宣稱祖先來自湖廣,在四川的漢族中這種祖源記憶更普遍。 於 saturn.ihp.sinica.edu.tw -

#73.希羅多德: 歷史第一、三、四卷與中國古典和猶太聖經的對證

朱博士透過語言線索的長年研究達成許多發現,如中國人的祖先是北方民族的同類,東方族名「吉里迷」是西方地名「日耳曼尼亞」的源頭,匈牙利人是女真的後裔等等。 於 www.eslite.com -

#74.中國字看福音奧秘(下) - 水西樓文學網

舊約聖經記載,上帝命令人於【巳時】宰殺優秀的牛、羊祭祀以贖罪(耶穌被釘十字架的時間亦在巳時)。由此證明,中國人祖先敬拜上帝的思想,與聖經的記載完全一致。 於 www.webl.org -

#75.学者苏三:三星堆源自犹太文明,中国人祖先是古犹太人 - 新浪

中国 神话或者历史中,黄帝姓“姬”,与Joseph第一个字母发音相同。 最后一个证据是,黄帝传说生年为111岁,《圣经》记载约瑟在世时间则是110年, 1岁之差 ... 於 k.sina.cn -

#76.创世记第十章- 列国表

在第16章《上帝与万国-圣经人种学》谈到创世纪十章的列国表,作者说这里提供了列国起源的资料,还说"西尼人创10:17被列为迦南的后裔,可能这个名字,与中国有字源上的关联 ... 於 www.pcchong.com -

#77.基督宗教與中國(歷史.哲學篇) - 基道BOOKFINDER

在宗教與文化的碰撞中,中國人何去何從?信了耶穌的中國人,不拜祖先的中國人還是不是中國人?當擁有全世界最多信眾的基督宗教(天主教、基督教、東正教等), ... 於 www.logos.com.hk -

#78.為什麼現代科學誕生在西歐、不在中國?(二)~基督教和儒術 ...

在基督教的語言裡,耶穌就是基督,耶穌是人名,基督是領袖的意思,基督教就是“耶穌的宗教”。基督教的《聖經》包括上、下兩卷。其中《舊約》書名的意思就是“舊的神與人的 ... 於 theintellectual.net -

#79.雅弗— 守望台線上書庫 - JW.ORG

雅弗雖然在記載中常排第三,但他看來應該是長子,因為有不少聖經譯本在創世記10:21用了「大哥雅弗」(或 ... 阿拉伯的傳統說,雅弗的一個兒子也是中國人的祖先。 於 wol.jw.org -

#80.从圣经中的历史记载看宗教起源 - Globethics

迁徙、分化的信息,从而发现圣经与中国古籍中的神话记载可以与现代人类学和上古史的知识相一致,这对解 ... 祭献,人不能直接向他祈求,帝与殷人祖先没有血. 於 www.globethics.net -

#81.〔其他收錄〕中國人的祖先 - 基督教恩友中心

聖經 記載「上帝起初創造天地」,並按著祂的形像創造「人」,名叫亞當,後來又取他的肋骨,為他造一配偶,名叫夏娃。 屈原的【楚辭】「天問」篇,則有: 「登立為 ... 於 good119.org -

#82.基督教是不是西方传来的,看后就会明白!_圣经 - 搜狐

这一对人类始祖,阿拉伯人和印度人传为“阿耽”和“好娃”,中国祖先传为“安登”和“女娲”,希伯来《圣经》原文叫“Adam”和“Howwah”。两千多年前,诗人屈原在《天 ... 於 www.sohu.com -

#83.中国人祖先和以色列民族的接触 - 生命之光广播电台

毋庸置疑中国造字的祖宗们是敬畏神的人,他们还保留了神跟古人会面的记忆。他们相信这次经历的意义极为重要,因为事情是出于那位圣神的旨意。 根据圣经及 ... 於 www.smzg.org -

#84.中国人从哪里来 - Redian新闻

第二章圣经解开远古帝王身份之谜第一节最初的突破--后稷就是约瑟我在“周夏联军”一文中,指出周人乃是犹太人。为了寻找周人祖先的痕迹,我上网一查原来周人的始祖乃是后 ... 於 redian.news -

#85.基督徒正確的慎終追遠 - 水深之處

人裡面有靈,聖經告訴我們,神創造諸天、建立地基,造人的耶和華,說到造人的 ... 中國人強調「慎終追遠」,若說我們祭祖、紀念祖先、祭拜祖先是「慎終追遠」,那能追 ... 於 www.luke54.org -

#86.中國人的祖先是誰? - 雅瑪知識

沒有記載,但是《聖經》有“摩押”的記載,傳說就是中國人的祖先,另外《聖經》上人類的祖先是“亞當”和“夏娃,”伊斯蘭教說人類祖先是“安登”和“好娃”, ... 於 www.yamab2b.com -

#87.聖經與中國歷史關係題:中華民族是該隱的後人嗎?

而耶穌出生在中國西漢末期,這一時間點,或許較少將聖經與中國歷史作一比 ... 有指是向東南移居;而另一兒子「含」,也是中華民族祖先的可能,理據是 ... 於 www.cdn-news.org -

#88.Culture

作者借這本嚴肅的歷史與古代典籍的考證與發現之書,將深奧遙遠的古賢真實的紀錄,儘量簡單明瞭的表達出來,使現代的中國人能夠從祖先留下的卻據中,瞭解到聖經中的 ... 於 afcresources.org -

#89.科學家證人類始祖為亞當夏娃推翻黑猩猩進化說

近日有科學家透過線粒體基因排序,發現人類的祖先是亞當和夏娃;另有學者著書證中國人源於亞當。 研究證亞當和夏娃是人類祖先. 世界著名的生物醫學教育 ... 於 www.shamardabar.com -

#90.在圣经中,中国人的祖先是谁? - 北美生活引擎

在中国的学术界,神农即是闪(Shem)、黄帝是含(Ham)、炎帝就是雅弗(Japheth)了。他们是大洪水前100年即在挪亚(NOAH, 即女娲)500岁时生的。而挪亚( ... 於 posts.careerengine.us -

#91.挪亞眾子- 維基百科,自由的百科全書

挪亞眾子在古希伯來人及多個中東及北非民族的世界觀中,被認是世界各民族祖先。以下為據聖經記載所作的挪亞後裔列表。 目次. 1 挪亞兒子列表. 於 zh.wikipedia.org -

#92.古代以色列失踪的“十支派”是中国人的祖先吗? - 台海网

讨论这个问题,我们应该了解一下以色列支派的来龙去脉。 根据《圣经》传说,古代以色列由十二个不同的支派组成:流便、西缅、利未、犹大、但 ... 於 m.taihainet.com -

#93.中国祖先的上帝信仰| 归正福音站点-延续教会历史传承

看来,拥有《旧约圣经》的以色列人也同样需要耶稣所启示的真理的更加明亮的光照。 上古中国人上帝信仰的历史局限还表现在时常有对于上帝信仰的困惑。 於 www.guizheng.net -

#94.離開!回到祖先之地: 在台灣原住民部落經驗裡閱讀創世記12

的被殖民處境裡,舊約聖經記錄了以色列人祖先遷徙的口說傳統,當中尤其屬亞伯 ... 成為「中國人」,在殖民教育體制下使用殖民者的語言,認識殖民者的祖國歷史與. 於 resource.iyp.tw -

#95.Q&A117

聖經 要我們行真理,不要我們做不合理的事,因此,聖經許可人記念祖先,卻不叫人去拜祭祖先. 其次,我們要知道祭祖的原因. 總的來說,中國人拜祭祖先可以歸納出三方面主要原因 ... 於 www.pastorlau.org -

#96.中華文化::與聖經有約::聖經書中 東方博士去自中國考證--仲偉庭

聖經 書中──東方博士去自中國考證--仲偉庭最近看到李觀森先生(Mr.K.S LEE)所著之「聖經裡的 ... 這是一個值得考據的事實,也證明中國人的祖先智慧是高人一等的 ... 於 gcshzg.smartweb.tw -

#97.中國人也是挪亞的後裔嗎? - 三一阁欢迎您

按照《聖經》的記載,大洪水之後,所有的人都是挪亞的三個兒子的後裔,中國人也不例外。然而,對於中國人的起源, 學者一直有不同看法,即有「本土說」和「西來 ... 於 31team.org -

#98.雅弗在中国 - 结绳志Tying Knots

圣经 试图把世界人民列为大洪水的唯一幸存者诺亚的三个儿子,闪、含和 ... 正如我们已经看到的那样,关于中国人的祖先,基督教学者做出了广泛的猜测。 於 tyingknots.net -

#99.第三十三篇、在復活裏的生活(二) - 網上生命讀經

你讀聖經,會發現這種對裸體的定罪是從墮落來的。 ... 因著魔鬼在中國的工作,有一個屬靈的風暴,使倪弟兄無法盡職事。 ... 挪亞的第三子雅弗,是歐洲人的祖先。 於 www.lsmchinese.org -

#100.中国人在圣经中属哪个源? - 福音电台

圣经 确实没有提到中国。挪亚有三个儿子:雅弗、含和闪,根据创世记10章的记载,雅弗是往欧洲方向发展,含是往非洲大陆迁移,闪是向中东方向发展。至于谁是中国人的祖先 ... 於 www.fuyindiantai.org