上海公報原文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張國淦寫的 梟雄淘盡:北洋從政實錄 和徐鑄成的 徐鑄成日記(一九四七-一九六六)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站汪浩觀點:簽署「上海公報」前,尼克森與毛澤東談了什麼?也說明:尼克森無言可對,只得說:「是的,我知道。」但他們都不知道蔣介石叫他倆「尼丑毛賊」。 1 2 3 全文閱讀.

這兩本書分別來自新銳文創 和三聯所出版 。

中國文化大學 觀光事業學系觀光休閒事業碩士在職專班 何慧儀教授所指導 鄭乃禎的 創新科技對觀光產業的影響與應用‐以AR/VR為例 (2021),提出上海公報原文關鍵因素是什麼,來自於擴增實境、虛擬實境、創新擴散理論、創新抵制理論、鑽石模型理論。

而第二篇論文中國文化大學 史學系 徐興慶所指導 劉建偉的 晚清中國的鐵路概念史 (2021),提出因為有 鐵路、西學、概念史、文明、晚清中國的重點而找出了 上海公報原文的解答。

最後網站“shanghai”可以是動詞?! - Funday則補充:原因在於上海通常是這些商業船隻的目的地。 了解國際時事,熟悉英文單字,請大家持續和Funday一起學習實用又有趣的生活英語!

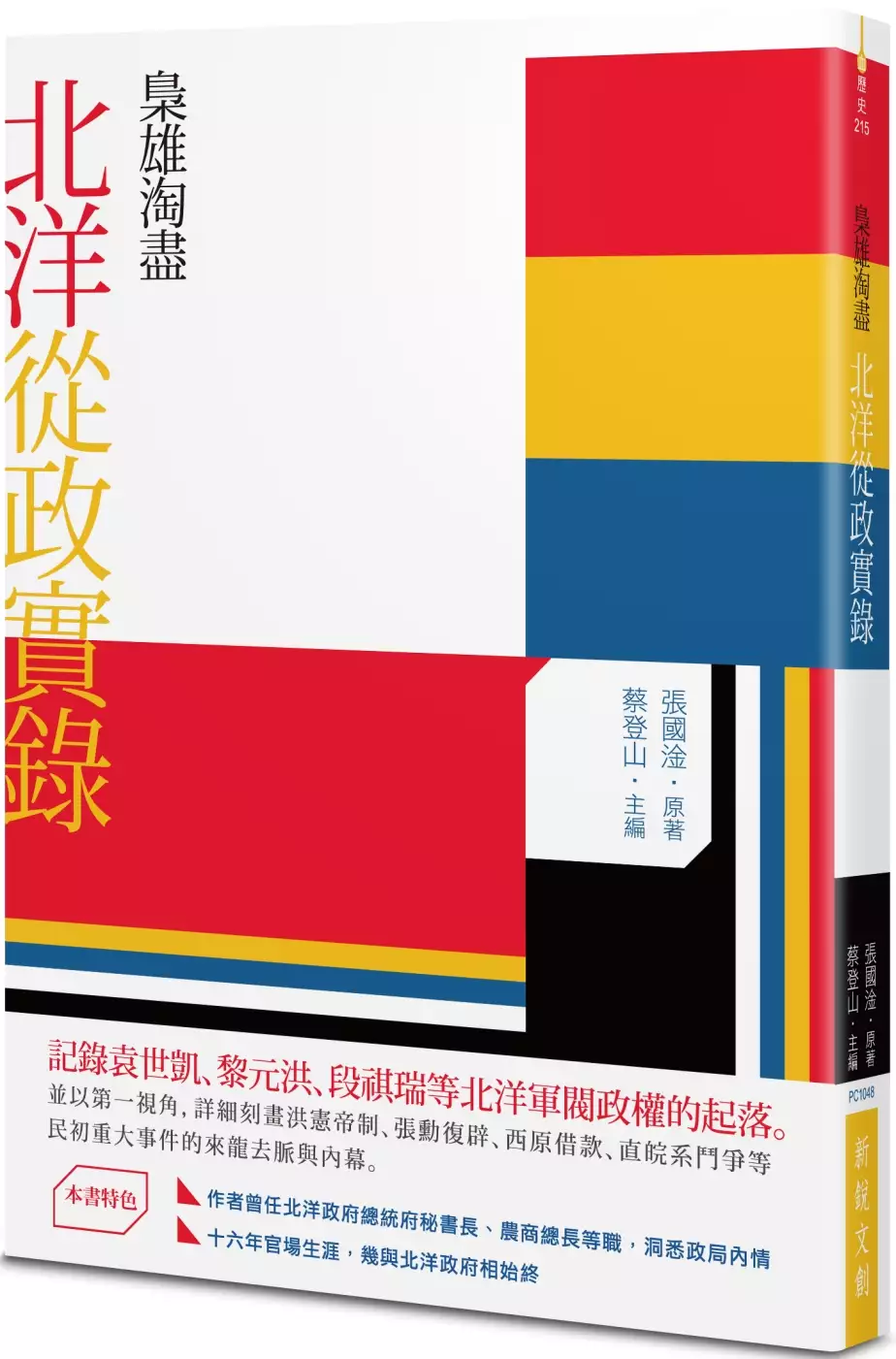

梟雄淘盡:北洋從政實錄

為了解決上海公報原文 的問題,作者張國淦 這樣論述:

《北洋從政實錄》為作者張國淦歷任北洋政府各要職十六年中之所見所聞。內容記錄作者與袁世凱、黎元洪、段祺瑞等北洋政府要角之談話;及期間所親歷之國內外重大政治、外交事件,如北洋軍閥各派系之間的權勢角力、一九一七年對德奧宣戰的詳細過程等;另將該時期重要內閣的體制架構進行整理。作者幾與北洋政府相始終,並長期與高層互動,故本書內容詳實有徵,為研究中國近代史之重要參考文獻。一九九八年,上海書店曾出版其大部分篇章,名為《北洋述聞》。但少了〈北洋軍閥直皖系之鬥爭及其沒落〉和〈中華民國國會篇〉兩篇,今根據《張國淦文集》補上,當為最完整之版本。 本書特色 ★作者曾任北洋政府總統府秘書

長、農商總長等職,洞悉政局內情 ★十六年官場生涯,幾與北洋政府相始終

創新科技對觀光產業的影響與應用‐以AR/VR為例

為了解決上海公報原文 的問題,作者鄭乃禎 這樣論述:

台灣觀光產業已經達到成熟,而要如何持續保持現有的旅客並且吸引更多潛在旅客是一個很重要的課題。近年來,擴增實境Augmented Reality(AR)和虛擬實境Virtual Reality(VR)的技術及其應用從各個角度受到越來越多的關注。儘管對於AR/VR的技術及不同目的之應用的研究數量激增;但是,AR/VR創新科技的實際應用在旅遊行業卻是被忽略的領域。本研究以文獻回顧及專家訪談,對AR/VR創新科技應用於觀光旅遊產業的實際案例有所描繪;同時採用創新擴散與創新抵制理論,解釋AR/VR創新科技在旅遊行業受到侷限的原因;最後,用鑽石模型理論分析,對台灣觀光旅遊業者及政府相關單位提出實際可行的

建議。本研究發現:擴增實境Augmented Reality (AR)和虛擬實境Virtual Reality (VR)的創新科技是一種激發真實旅行和提升體驗的技術。AR/VR提供新的體驗價值方式,增進旅遊動機,為觀光旅遊行業長期保持競爭力。最後,本研究根據結果提出建議方案以及未來研究方向之建議。

徐鑄成日記(一九四七-一九六六)

為了解決上海公報原文 的問題,作者徐鑄成 這樣論述:

徐鑄成先生是上海《文匯報》和香港《文匯報》的創始人之一,在幾十年的新聞工作生涯中,一直有記日記的習慣。由於生活顛沛和工作繁忙,他的日記時斷時續,也因戰爭或政治風波等原因造成遺失。 本書選取徐鑄成先生現存日記中一九四七年、一九四九年、一九五一年、一九五四年、一九五七年、一九五八年、一九六五年、一九六六年八個珍貴片段,分別記述了作者在擔任上海《文匯報》主筆、參加一届全國政協會議和開國大典、赴朝鮮慰問志願軍、參加第一次全國人大會議、訪問蘇聯、參加上海“顓橋勞動學習班”和在上海出版文獻資料編輯所、上海市政協文史資料辦公室工作期間的主要經歷。既涉及個人際遇的起伏,又涵蓋家國

風雲的變幻。在日記裏,作者時而躊躇滿志,時而失意仿徨;時而意氣風發,時而進退維谷。其中記錄的作者那一代知識分子,在那些年代裏,不僅僅是被統治者和受害者,有時也是積極的參與者。在已經發生的歷史中,他們有自己的地位,也有自己的責任。

晚清中國的鐵路概念史

為了解決上海公報原文 的問題,作者劉建偉 這樣論述:

本研究的主旨是探究「鐵路」在晚清中國時期的概念變遷。有別於過去以政治史、經濟史的角度看「鐵路」對中國社會的改變及影響,本文試圖以「概念史」的角度,體現「鐵路」從海外進入到中國的過程中,經由「脈絡性轉換」的途徑,以達到符合與適用在中國脈絡的「鐵路」。「鐵路」在19世紀作為一項「西學」知識出現於中國後,經歷數十載的時間,從最初的被介紹,再到被接納,最終被認可用於國家的發展,此一歷程可謂極其複雜且艱辛。只是當「鐵路」被建造出來後,晚清中國的政府官員、知識分子、甚至是一般平民百姓,因個人、群體的知識背景、地域差異,以及所面臨到境遇有別,產生出對「鐵路」不同的想像與憧憬,這也間接導致「鐵路」在中國的形

塑,難以有一個整體的共識。畢竟晚清中國所面臨到是重大的歷史轉折期,是故此刻「鐵路」所呈現出來的歷史圖像,諸如商貿的運輸、國防的需求、對西方列強的抵抗,甚至是對國家再造的希冀,映顯當時中國「鐵路」概念是富有能動而非僵固的時代特質。

想知道上海公報原文更多一定要看下面主題

上海公報原文的網路口碑排行榜

-

#1.中日關係史料路鑛交涉:民國元年至五年 - 第 1094 頁 - Google 圖書結果

本京英文報反對此項借款合同,曾經上海英文報駁之矣。總長云:周總長聞自何處,不得而知。同。又倫敦泰晤士報亦云,此項合同并非有害中國之合同。 於 books.google.com.tw -

#2.中华人民共和国和美利坚合众国联合公报(“上海公报”)(1972 ...

中美两国政府于2月27日在上海签署《联合公报》(又称《上海公报》),并于28日发表。《联合公报》的发表,标志着中美两国政府经过20多年的 ... 於 www.gov.cn -

#3.汪浩觀點:簽署「上海公報」前,尼克森與毛澤東談了什麼?

尼克森無言可對,只得說:「是的,我知道。」但他們都不知道蔣介石叫他倆「尼丑毛賊」。 1 2 3 全文閱讀. 於 www.storm.mg -

#4.“shanghai”可以是動詞?! - Funday

原因在於上海通常是這些商業船隻的目的地。 了解國際時事,熟悉英文單字,請大家持續和Funday一起學習實用又有趣的生活英語! 於 funday.asia -

#5.中美三個聯合公報 - 中文百科全書

中美三個聯合公報(中美聯合公報)內容簡介,發布背景,發展歷史,建交公報,概要,中文版,英文版,上海公報,概要,產生背景,中方聲明,美方聲明,雙方聲明,原文內容,中文版, ... 於 www.newton.com.tw -

#6."80前"网友,这里是1972年上海公报的原文- 时事述评 - 文学城

"80前"网友,这里是1972年上海公报的原文 ... 中國方面重申自己的立場:臺灣問題是阻礙中美兩國關係正常化的關鍵問題;中華人民共和國政府是中國的唯一合法 ... 於 bbs.wenxuecity.com -

#7.美国官方从未承认过“台湾是中华人民共和国的一部分”

如果不知道美国的表态,那应该趁早去补习一下基础的中文或者英文。 中美三个联合公报(Three Joint Communiqués)包括《上海公报》、《中美建交公报》和《 ... 於 cinacn.blogspot.com -

#8.從中美兩國三個聯合公報看“ACKNOWLEDGE”一字的翻譯

詳目顯示. Email地址: 轉寄. 展開. twitter. line · 電子全文 · 國圖紙本論文. 研究生: 王北平. 研究生(外文):, Ben Wang. 論文名稱: 一個英文字,兩種中文表述:從中 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#9.《解放軍與文化大革命》 - Google 圖書結果

決議原文是把黃、吳、李、邱、李雪峰和林彪、陳伯達一樣處理,永遠開除出黨,撤消黨內外一切職務。但又不敢在'十大'報告和公報稿上明說出來,怕毛主席察覺,於是搞得含含 ... 於 books.google.com.tw -

#10.坚持《上海公报》原则,推动中美关系健康稳定发展 - 人民网

一45年前的1972年2月28日,中美两国政府发表了《上海公报》。作为中美之间的第一个联合公报,《上海公报》成为中美关系史和国际关系史上的一个重要 ... 於 world.people.com.cn -

#11.声明公报_中华人民共和国外交部

讲话全文 · 声明公报 · 条约文件 · 中国外交历程 · 中国外交人物 · 外交史上的今天 · 领事常识 · 礼宾知识 ... 於 www.fmprc.gov.cn -

#12.中國屢稱美對台軍售“違反”美中聯合公報事實為何? - 美國之音

“考慮到上述雙方的聲明,美國政府聲明,它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策,它向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的 ... 於 www.voacantonese.com -

#13.上海一課一練英文 - 淘寶

華東師大版一課一練上海英文版一二三四五六年級上冊下冊數學Shanghai Maths One Lesson One Exercis上海小學教材同步配套練習簿. 7人說“内包装很好”. 於 world.taobao.com -

#14.中華人民共和國和美利堅合眾國聯合公報(1972年) - 維基文庫

又名:上海公報Shanghai Communiqué [「中美三個聯合公報」之一] 1972年2月28日於上海市 發布於1972年2月28日《人民日報》, 建交公報, → ... 於 zh.wikisource.org -

#15.Re: [爆卦] 美國大使館不同意一個中國原則- 看板Gossiping

這是八卦的月經題一九七二年二月,尼克森總統在《上海公報》中明確提出美國的「一個中國」政策即「The United States acknowledges that all Chinese ... 於 www.ptt.cc -

#16.中国对外传播史略 - Google 圖書結果

... 多在华的外国朋友,该报从2006年开始,正式推出《中国日报》的上海及华东版;原有的《上海英文星报》和《北京周末报》作为《中国日报》华东、华北的周末版出版发行。 於 books.google.com.tw -

#17.美國對習近平中國的政策 - iFormosa 認識台灣

下文只節錄原文部分,閱讀研討會的會議手冊的全文、有助深入了解過去數十 ... 在簽上海公報時,貧困、軍力弱的中國,也有其戰略理由,試圖制衡大幅佔 ... 於 www.taiwannation.org.tw -

#18.你被shanghai了嗎? - 英語島雜誌

各式各樣的shanghai用法 ... 有趣的是,大寫的Shanghai不僅是「上海」這個地名,還可作為英文的普通名詞,指的是原產上海浦東的「三黃雞」,據傳是上海開埠後由洋人引介到 ... 於 www.eisland.com.tw -

#19.上海()英文怎麼說 - 查查詞典

上海 ()英文翻譯: the bund (tv series)...,點擊查查綫上辭典詳細解釋上海()英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯上海(),上海()的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#20.中美三个联合公报 - 搜狗百科

中美三个联合公报是1972年2月28日签订的《中华人民共和国和美利坚合众国联合公报》(《上海公报》)、1978年12月16日中美两国发表的《中华人民共和国和美利坚合众国 ... 於 baike.sogou.com -

#21.長知識!「上海」在英文有綁架、脅迫之意網驚:字典辱華

長知識!「上海」在英文有綁架、脅迫之意網驚:字典辱華 · 在劍橋辭典中,shanghai一詞意指強迫某人做某事。(翻攝自劍橋辭典) · 韋氏字典解釋,shangai一 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#22.朱瑪瓏教授演講「十九世紀上海英文報紙裡的歐洲社會主義運動 ...

講題:, 十九世紀上海英文報紙裡的歐洲社會主義運動. 主講人:, 朱瑪瓏教授(中央研究院近代史研究所). 評論人:, 何明修教授(國立臺灣大學社會學系). 於 mingching.sinica.edu.tw -

#23.美國應重新檢視美中三公報於一中政策的地位

... 奠基於《台灣關係法》及「美中三公報」(《上海公報》、《建交公報》、《八一七公報》)的「一中政策」。 ... 原文刊載於自由時報(2019/8/14). 於 fapa.org -

#24.上海封城堅持清零引起群眾抗議,「清零」英文怎麼說?

上海 封城堅持清零引起群眾抗議,「清零」英文怎麼說? ... 中國堅持新冠病毒清零政策,封鎖了疫情嚴重的上海而引起人民的抗議。台灣政府則決定不再追求清零這項不可能任務, ... 於 language-knowledge.com.tw -

#25.季辛吉:拜登需「尼克森式彈性」 不能無止境美中對抗 - 財訊

尼克森成為首位造訪中華人民共和國的美國總統,並與當時的中國領導人毛澤東、周恩來展開會談。美中兩國在同月28日發表「上海公報」,為兩國關係正常化揭開 ... 於 www.wealth.com.tw -

#26.上海公報 - 百科知識中文網

《上海公報》的發表,標誌著中美兩國政府經過20多年的對抗,開始向關係正常化方向發展,為兩國建交奠定了基礎。 基本信息. 中文名:上海公報; 英文名:Joint Communique of ... 於 www.jendow.com.tw -

#27.近代上海英文出版与中国古典文学的跨文化传播(1867-1941)

近代上海英文出版与中国古典文学的跨文化传播(1867-1941):本書在文獻梳理與材料實證的基礎上對近代上海以英文出版的中國古典文學相關著述作出了細緻的考察, ... 於 www.eslite.com -

#28.「何謂一法三公報」+1

針對中國所炮製的「一法兩公報」的意義、實踐與危害之說. ... 中美建交公報原文 ... 一、何謂「一法兩公報」? ,美國與中共簽定之「上海公報」及「八一七公報」全文。, ... 於 medicine.pharmknow.com -

#29.馬英九批蔡英文「兩岸互不隸屬」説法違憲綠委批 - Newtalk新聞

延伸閱讀. 新聞留言 更多討論. 波頓:當台灣人不再自認中國人上海公報是否應改變 · 馬英九批蔡英文違憲王定宇痛罵:失格!洗白了中共對台軍事威脅 ... 於 newtalk.tw -

#30.中美三個聯合公報 - 維基百科

中美三個聯合公報(英語:Three Joint Communiqués)是指中華人民共和國政府與美利堅合眾國政府共同對外發表的三個外交聲明的合稱,包括《上海公報》、《中美建交 ... 於 zh.wikipedia.org -

#31.《上海公報》發表50週年紀念大會中國外交部長王毅講話全文

中國國務委員兼外長王毅28日在「上海公報」發表50周年紀念大會上發表視頻講話。王毅表示,中美關係的主流應當是合作,以競爭來定義是以偏概全。即. 於 www.hk01.com -

#32.美國「一中政策」不認為臺灣是中國一部分 - 沃草

時間到了70年代,美國轉向積極與中共建立關係,總統尼克森(Richard Nixon)和中共展開對話,發表了《上海公報》,雖然美方並未正式承認中國對臺灣 ... 於 watchout.tw -

#33.中美三个联合公报

两国间的第一个联合公报《上海公报》是于美国总统尼克森访问中国期间在 ... 美方认知(另有译为承认,英文原文为acknowledges)海峡两岸都坚持一个 ... 於 cn.chinausfocus.com -

#34.太平戲院紀事:院主源詹勳日記選輯(1926-1949)(全兩卷)

... 本籍廣東中山,上海英文學校畢業。1911 年參加武昌起義,後到九江任贛軍敢死隊副隊長。1913 -578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593 晨 ... 於 books.google.com.tw -

#35.中國與美國聯合公報(或聲明)

中國與美國聯合公報(或聲明). 《上海公報》. 《建交聯合公報》. 《八一七公報》. 「中美聯合聲明」. 時間1972年2月. 1978年12月公布. 1979年1月1日生效. 於 md1.mdhs.tc.edu.tw -

#36.中共、美國「八一七公報」全文

該原則於一九七二年二月廿八日之上海公報中獲得確認並於一九七九年元月一日生效的建交聯合公報中再次予以確認。雙方明白地表示此等原則繼續地支配其等全面關係。 於 www.scu.edu.tw -

#37.除了意指“上海”,英文shanghai一词,竟然还有另一个恐怖的含义

除了意指“上海”,英文shanghai一词,竟然还有另一个恐怖的含义上海开埠后,随着“贩卖猪仔”事件的不断反升,Shanghai一词,除了作“上海”地名 ... 於 www.douban.com -

#38.西方記者筆下的南京大屠殺(下) - 第 10 頁 - Google 圖書結果

11 上海英文《大美晚報》1937 年 12 月 13 日報導,中譯文刊上海:《申報》1937 13 哈瓦斯 12 月 12 日的電訊:〈美國各報大為震動〉,刊[上海]《申報》1937. 於 books.google.com.tw -

#39.【學英文懂新聞】上海爆疫情臺灣中國兩樣情 - 台灣大紀元

《學英文懂新聞》藉由閱讀第一手的新聞資訊,不僅能學到正統道地的新聞英文,更能培養慎思明辨的能力。 Shanghai Residents Struggle to Obtain Food and ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#41.中美三个联合公报 - 反共维基

中美三个联合公报(英語:Three Joint Communiqués)是指中华人民共和国政府与美国政府共同對外發表的三个外交聲明的合稱,包括了《上海公报》、《中美建交公报》 ... 於 anticommunism.miraheze.org -

#42.美中关系资料集

文献名 日文 英文 中文 年月日 中美联合声明 日本語 英語 中国語 1973年2月22日 中美联合声明 日本語 英語 中国語 1974年11月30日 台湾关系法 日文 英文 中文 1979年1月1日 於 worldjpn.net -

#43.中美三个公报关于台湾部分原文 - 观察者

72年上海公报:美国方面声明:美国认识到,在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议。 於 user.guancha.cn -

#44.川普再度震驚全球:關於「一個中國」,我們需要知道的是…

美國尼克森總統於1972年訪問中共時,雙方一同提出「上海公報」,針對第三個元素,正式地定 ... 原文:”I fully understand the 'one China' policy, ... 於 whogovernstw.org -

#45.事實查核|美國對台軍售違反《八一七公報》規定嗎?

中國外交部長再度指控美方長期違反《八一七公報》向台灣售武。《八一七公報》確實載明雙方有條件地同意美國繼續售台武器,且並未設定美國停止對台出售 ... 於 www.rfa.org -

#46.中美建交公報- 維基百科

此外,該聯合公報還重申了1971年雙方簽署的《上海公報》中的各項原則。 ... 語言, 中文、英文. 收錄於維基文庫的條約原文. 維基文庫 《中美建交公報》 ... 於 indianhomehealthcare.com -

#47.50年前“上海公报”发表后,尼克松“整个人都放松下来”!人民 ...

桂永浩说,因为父母都学医,自己从小受熏陶,很想做个全心全意为人民服务的医生。 尼克松访华中美关系“破冰”后,学英文不再被视作异类。当时,上海人民 ... 於 j.eastday.com -

#48.中美台三角:中美三大聯合公報中有關台灣的表述與看點 - BBC

中美關係,台灣始終是最敏感話題。近來中美關係降溫,《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》以及「六項保證」、「里根備忘錄」也回到歷史聚光燈 ... 於 www.bbc.com -

#49.梅開二度的「上海公報」和莫衷一是的中英翻譯

在以後英文版的「建交公報」和「八一七公報」中,凡涉及上述內容,美國用的詞都是「acknowledge」。美國在這方面的立場,用中共外交部的話講,應該是「 ... 於 www.bannedbook.org -

#50.关明:也谈中美联合公报中英文版本用词分歧问题

这根本就不是一个翻译的问题,而是双方在磋商过程中相互角力,讨价还价,妥协折中的问题。单就1979年的《中美建交公报》而言,在涉台问题的条款上,英文 ... 於 www.kzaobao.com -

#51.中美建交公報(NBPBZ4)

南北韓交界 美中自1970 年代起陸續簽署上海公報建交公報與八一七. ... 出應該擺在什麼位置從新聞節目的編排次序來看多年來有一種不成文的規定總是把中美建交公報原文. 於 202.157.176.18 -

#52.中華郵政全球資訊網-查詢專區- 中文地址英譯

本系統地名譯寫結果,僅供交寄郵件英文書寫參考(請勿作為其他用途書寫依據)。 3. 部分鄉、鎮僅編制部落名稱而無街道名稱,例如:嘉義縣民雄鄉豊收村好收○○號 ... 於 www.post.gov.tw -

#53.台灣關係法與三公報讀懂美國一中政策- 政治- 中央社 - 中時新聞網

中美自1970年代起陸續簽署「上海公報」、「建交公報」與「八一七公報」三個公報。 美國與中國大陸1979年建交,與中華民國斷交,美國國會則通過「台灣 ... 於 www.chinatimes.com -

#54.吃相上海(英文版) - 博客來

書名:吃相上海(英文版),原文名稱:A Taste of Shanghai,語言:簡體中文,ISBN:9787532265831,頁數:109,出版社:上海人民美術出版社,作者:崔靜撰文, ... 於 www.books.com.tw -

#55.歷史上的今天-2月28日|方格子vocus

1972/2/28 比二二八事件更重要的事歷史, 尼克森, 周恩來, 上海公報, ... [2] 英文原文為:The United States “acknowledges” that all Chinese on ... 於 vocus.cc -

#56.呼叫大翻譯運動!上海「浦西」英文被翻成「Pussy」 - 自由時報

中國上海市武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情持續延燒,日前上海電視台在英文新聞相關報導中,字幕竟將上海「浦西」(Puxi)的地名翻譯 ... 於 news.ltn.com.tw -

#57.美式觀點波頓:上海公報是否應改變 - Yahoo奇摩

波頓在對話中,回應對九二共識的看法;他舉1972年上海公報提及「一個中國」為例說,不能因為當年在台灣有部分中國人抱此看法,台灣人在2023年就不能改變 ... 於 tw.yahoo.com -

#58.2023 上海英文阅读家教推荐,每堂英文阅读课费$200 - $800 元

透明师资费用、24h 随时随地上课。超过60 个国家顶尖上海线上英文阅读教师课程任选教学,轻松线上学英文阅读。免绑约月缴,单堂也能购课。现在预约立即1 对1 英文阅读 ... 於 cn.amazingtalker.com -

#59.就中美上海公报中的一个史实问题答罗志田先生

在英文本的中美建交公报第一、第二两段中,明确写有“recognize” ... 在转引拙文中提到的苏著原文时又偏偏删除了我在引文中“公报重申了'上海公报中双方 ... 於 www.ahrac.com -

#60.中美三个联合公报_中华人民共和国驻美利坚合众国大使馆

地址:3505 International Place,N.W. Washington,D.C.20008 U.S.A.. 电话:+001-202-495-2266 传真+001-202-495-2138. 电子邮件:chinaembpress_us@mfa. 於 us.china-embassy.gov.cn -

#61.中美建交公報的原因和症狀,YOUTUBE、PTT

中美建交公報在BBC News 中文(繁體) Facebook 的最佳貼文 ... 美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)發推文表示,已跟台灣總統蔡英文通話,並貼出一張雙方視像通話的 ... 於 hospice.mediatagtw.com -

#62.上海公报原文 - 留园网

上海公报原文 · 1、从一开始,美国对台湾归属就只有“认识到”中方的立场而已。美方自己并没有接受该立场,更没有承诺。 · 2、现在美国“认识到”的情况是“台湾 ... 於 club.6parkbbs.com -

#63.淺談中美建交公報的翻譯

這就決定了《建交公報》及聲明中措詞的難度。翻譯時也就更要注意每個詞、每個句子後面的政治含義。 翻譯理論中的「信達雅」,信,即忠實於原文,是首要的。 於 haixia-info.com -

#64.近代上海英文出版与中国古典文学的跨文化传播(1867-1941)

Buy '近代上海英文出版与中国古典文学的跨文化传播(1867-1941)' online - low price; fast worldwide shipping; save with never expired reward points. 於 www.purpleculture.net -

#65.政治內幕066

1、上海公報,1972年2月27日尼克森簽署,「美國認知海峽兩岸所有的中國人都認為 ... 【原文】 The United States acknowledge that all Chinese on either side of the ... 於 www.taiwannation.com.tw -

#66.航空與統一中華民國二十六年三月十二日載上海英文大美晚報 ...

特別僻遠各省的封彊大吏,絕少入京機會。就是交換代表,也因交通阻梗,往返需時,不能得到多少成效。而中央的高級人員,除了短距離間的旅行外,非萬不得已,也很少長途跋涉 ... 於 www.ccfd.org.tw -

#68.梅开二度的“上海公报”和莫衷一是的中英翻译

在以后英文版的“建交公报”和“八一七公报”中,凡涉及上述内容,美国用的词都是“acknowledge”。美国在这方面的立场,用中国外交部的话讲,应该是“一贯的, ... 於 news.creaders.net -

#69.上海公报原文 - 抖音

您在查找“上海公报原文”吗?抖音短视频,帮你找到更多更精彩视频内容!让每一个人看见并连接更大的世界,让现实生活更美好。 於 www.douyin.com -

#70.上海戏剧学院留学生部英文版

2019 Shanghai S... · 2023 Belt and Road Art Talent ... · 2023 Shanghai Summer School (B... · 2023 MA Program in Intercultur... · 2021 STA Spring Semester Progr... 於 iso.sta.edu.cn -

#71.梅開二度的「上海公報」和莫衷一是的中英翻譯 - 阿波羅網

在以後英文版的「建交公報」和「八一七公報」中,凡涉及上述內容,美國用的詞都是「acknowledge」。美國在這方面的立場,用中共外交部的話講,應該是「 ... 於 tw.aboluowang.com -

#72.中美三个联合公报- 抖音百科

在此范围内,美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。 中华人民共和国和美利坚合众国重申上海公报中双方一致同意的各项原则,并再次强调 ... 於 www.baike.com -

#73.上海英文詳細介紹! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

按照「导则」是否应该把重庆北路单独写成Chongqingbei Rd.,重庆中路和重庆南路写成Chongqing Rd. 上海英文、Chongqing Rd. ? 「导则」应该把「4.2 表示同一条道路 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#74.黎蝸藤:美國的「一個中國」,不是中國的「一個中國」 - 端傳媒

於是,在《建交公報》與《八一七公報》的中英文對照中,就很奇怪地用同一個中文「承認」,對應兩個英文單詞“recognize” 和“acknowledge” 。為何說是「對應 ... 於 theinitium.com -

#75.《上海公報》中文版不是譯本- 放眼天下縱橫寰宇 - Udn 部落格

《上海公報》中文版不是譯本郭都人《中時電子報》日前發表關於台灣地位的署名雄文,全文如下: 美國會報告的台灣玄機 2013-09-09 01:53 中國時報 ... 於 blog.udn.com -

#76.簽署「上海公報」前,美國的尼克森總統與毛澤東談了什麼?

美方早公佈了季辛吉的助手羅德作的會談記錄,但中方的記錄始終保密,很可能是因為中英文記錄有很大的出入。季辛吉會後吹捧毛澤東談的是「長遠的問題、當今 ... 於 storystudio.tw -

#77.台灣關係法與三公報讀懂美國一中政策| 政治| 重點新聞 - 中央社

中美自1970年代起陸續簽署「上海公報」、「建交公報」與「八一七公報」三個公報。 美國與中國大陸1979年建交,與中華民國斷交,美國國會則通過「台灣 ... 於 www.cna.com.tw -

#78.上海公報

上海公報. 美國總統尼克森(Richard M. Nixon)與中國總理周恩來在上海聯合發表。 ... 公報首先點出兩國願根據尊重各國主權和領土完整、不侵犯別國、不干涉別國內政、 ... 於 nrch.culture.tw -

#79.基辛格訪華只談《上海公報》,美國之前承認的事 - 華新要聞

這幾個部分當中最精華和最精彩的,並不是關於台灣問題的立場與觀點,而是中美雙方對國際形勢的立場和觀點,尤其是中方對國際形勢的立場與觀點。 原文是, ... 於 newmediamax.com -

#80.外交政策評估研究—美國智庫與我國對美外交

附錄三:美國企業研究院2003 年全年活動逐場列表134. 附錄四:1972 年上海公報全文. 142. 附錄五:美「中」建交公報全文. 148. 附錄六:美「中」八一七公報全文. 於 ah.nccu.edu.tw -

#81.普通名詞能不能帶來第一流政治? 從九二共識談到季辛吉(一)

... 彼此不同意)聞名的上海公報(Shanghai Communique) 也是原文大寫的專有名詞。(主要是當時美國國家安全顧問季辛吉(Henry Kissinger)的努力。 於 gvlf.gvm.com.tw -

#82.美國的「一個中國」政策,和中共的「一個中國」差別在哪?

比較《上海公報》與《建交公報》及《八一七公報》的英中版本,可以發現,美國在「一個中國」政策表述上一直採用英文的「acknowledge」一詞。另外,後兩個 ... 於 www.thenewslens.com -

#83.再閱讀. ======================= 18日晚中美元首通話 ...

上海 朋友才傳來下面的文稿。我先轉發,再閱讀. ... 18日晚中美元首通話全文來了! ... 國家主席習近平18日晚應約同美國總統拜登視頻通話。兩國元首就中美關係和烏克蘭局勢等 ... 於 cofacts.tw -

#84.回望:“上海公报”诞生记| 改变世界的一周 - 澎湃新闻

上海 市政府紧急行动,把几位外文排版的老工人召来,老工人和几位英文翻译奋斗了一通宵,终于完成了任务。 1972年2月28日,上海《解放日报》全文发表中美第 ... 於 m.thepaper.cn -

#85.上海英文的價格推薦- 2023年7月| 比價比個夠BigGo

上海 英文價格推薦共1957筆商品。包含1535筆拍賣、334筆商城.「上海英文」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#86.中美三个联合公报以及联合国2758号决议 - 香港中联办

中华人民共和国和美利坚合众国联合公报(“上海公报”). (一九七二年二月二十八日). 应中华人民共和国总理周恩来的邀请,美利坚合众国总统理查德· ... 於 www.locpg.gov.cn -

#87.方舟子《“认识到”也是“承认”——也谈对中美〈上海公报〉的 ...

大约在七年前,我曾经在网上和一位台湾网友争论过如何理解中美《上海公报》中“acknowledge”一词。没想到最近在国内历史学界也因为对这一个英文单词的理解起了风波。 北京 ... 於 www.xys.org -

#88.沈建德專欄

在上海公報(1972年2月28日)上,美方陳述「美國認知台灣海峽兩岸所有的中國人都認為只有一個中國,而台灣是中國的一部分,對此美國政府不質疑。」原文為The U.S. side ... 於 www.southnews.com.tw -

#89.上海公報_百度百科

中文名. 上海公報 · 外文名. Joint Communique of the United States of America and the People's Republic of China · 別名. 《中美聯合公報》 · 地位. 第一個聯合公報. 於 baike.baidu.hk -

#90.周恩来在上海 - Google 圖書結果

... 杨等同志罪状究竟是些什么公开宣布。被告律师虽说了一些,法官等并不注意,最后判决文亦无人能听见法官究竟读了些什么。直至彭、杨等四同志已经枪毙了,上海英文报上 ... 於 books.google.com.tw -

#91.美支建交三個公報原文@ 拿破崙波拿巴

上海公報 :----- The U.S. side declared: The United States acknowledges that all Chinese on either side of the Taiwan Strait maintain there ... 於 ponaba.pixnet.net -

#92.【懶人包】美國的「一中原則」其實是:一個中國 - TVBS新聞

美國尼克森總統於1972年訪問中共時,雙方一同提出「上海公報」,針對第三個元素,正式地定 ... 原文:”I fully understand the 'one China' policy, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#93.中國近代英文報紙全文數據庫-上海晚郵、中華快報 - 漢珍數位圖書

產品名稱: 中國近代英文報紙全文數據庫-上海晚郵、中華快報、上海差報(1869~1884); 產品來源: 上海圖書館; 收錄時間: 1869~1884; 版本型態: Internet ... 於 www.tbmc.com.tw -

#94.中美三個聯合公報 - Wikiwand

中华人民共和国与美利坚合众国建交的三份基础性公报 / 維基百科,自由的 百科全書 ... 中美三個聯合公報(英語:Three Joint Communiqués)是指中華人民共和國政府與美利堅 ... 於 www.wikiwand.com -

#95.《上海公報》50週年與臺灣問題的演變

因此,此次尼克森的出訪和《上海公報》的簽署,不僅對當時的冷戰國際局勢造成巨大 ... 左圖為原文,右圖為翻譯內容)此法的主旨明確違背了中美建交公報的精神,直接 ... 於 www.yuanwang.com.tw -

#96.一中政策VS 一中原則– 每日一冷

雖然中文版的《建交公報》同樣翻作承認,但是這兩個字詞的差異,卻充滿著外交詞藻的藝術。 acknowledge (認知)的意思是我了解你的意思,但是我不置可否 ... 於 dailycold.tw -

#97.1971年震惊世界的“七一五公告”和《上海公报》前后的中美外交 ...

国际上,美苏依旧尖锐对立。 7点整,尼克松的全国电视广播讲话正式开始了。他的讲话全文如下:. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#98.聯合報。世界日報。udn tv - 潘斯演說的「中國人」立場孫揚明

潘斯所用原文是「中國人」(Chinese)而不是「華人」(ethnic Chinese)更非華裔(Chinese ... 換言之,川普現階段是把台灣置於中國人結構中,符合上海公報立場。 於 www.facebook.com -

#99.February 28, 1972 - United States Institute of Peace

新华社上海一九七二年二月二十七日电中美双方二十七日在上海就联合公报记胱份议。公. 全文如下: 联合公报. 应中华人民共和国总理周恩来的邀请, ... 於 www.usip.org